Eudald Pradell y la fundición del convento de San José de Barcelona

En el siglo XVIII la tipografÃa española se vio impulsada por el apoyo institucional y la aparición de notables punzonistas.

| Albert Corbeto | Septiembre de 2012* |

Los métodos de fabricación de la letra de imprenta fueron prácticamente los mismos durante mucho tiempo. No fue hasta el último tercio del siglo XIX, con la invención del grabador pantográfico y su aplicación en el desarrollo de las nuevas máquinas componedoras, que los sistemas artesanales tradicionales empezaron a ser progresivamente sustituidos. Los complejos procesos manuales, consistentes en la formación de punzones, el golpeado de matrices y la fundición de caracteres, que ya se utilizaron con la invención de la imprenta, siguieron realizándose básicamente de la misma manera durante más de cuatro siglos. Tan sólo cuando la imparable mecanización alcanzó también a este sector, el artesanado empezó a perder irremediablemente su posición en beneficio de una nueva categorÃa profesional, el diseñador, que vendrÃa a sustituirle con la responsabilidad de satisfacer las necesidades creativas adaptadas a los nuevos procesos técnicos.

La complejidad e importancia de esta actividad artesanal no deberÃa tolerar una definición tan extremadamente sintética de sus aspectos técnicos, reduciéndola a la obviedad de los elementos resultantes de sus fases creativas, es decir: punzones, matrices y tipos de imprenta. Sin embargo, la limitada extensión de este artÃculo  no permite un análisis mucho más amplio de unos procesos que, por sus especiales caracterÃsticas y peculiaridades, deberÃan conocerse en profundidad si se pretende a la vez reconstruir la historia de los materiales tipográficos. De todas formas, parece indispensable hacer mención a algunos de los aspectos relacionados con la actividad del grabador de punzones, la figura principal en la fabricación de los caracteres de imprenta, creador y auténtico responsable de las formas que finalmente vemos reproducidas sobre el papel.

Por diversos motivos, los grabadores de punzones fueron siempre, y en todas partes, muy escasos, principalmente porque realizaban un trabajo de gran dificultad que requerÃa una enorme habilidad y experiencia, no siendo posible llevarlo a cabo de una manera eficaz sin haber superado una larga y especializada formación; requerÃa, además, una gran inversión de tiempo y esfuerzo que, en general, la clase artesana no podÃa permitirse sin un fuerte respaldo económico. Por otro lado, la propia naturaleza de los materiales usados en el proceso de creación tipográfica, de gran resistencia y durabilidad, permitÃan un uso continuado tanto de punzones como de matrices, por lo que durante largo tiempo los servicios de los punzonistas fueron prácticamente innecesarios y se rompió de esta manera la cadena natural de transmisión de conocimientos.

Si bien en los primeros años de existencia de la imprenta, los responsables del grabado de punzones fueron seguramente artesanos habituados al trabajo del metal que aceptaron encargos esporádicos de impresores necesitados de sus servicios, la rápida expansión de la imprenta y por lo tanto el aumento de la demanda de material tipográfico, habrÃa de propiciar la especialización de aquellos orfebres más capacitados.

A partir de la segunda década del siglo XVI y prácticamente hasta el final del mismo, la situación del grabador de punzones asumió una posición privilegiada en su relación con la imprenta: el prestigio de sus principales representantes, los Garamond, Granjon, Guyot, Haultin, o Van den Keere (todos ellos franceses o flamencos), se corresponde con la calidad de su abundante obra, suficiente para cubrir sobradamente las necesidades de los establecimientos tipográficos europeos y haciendo innecesario durante mucho tiempo el grabado de nuevos punzones. Los diseños humanÃsticos resultantes de esta época de máximo esplendor del grabado tipográfico se difundieron de forma casi absoluta, por la multiplicación constante de los juegos de matrices con los punzones originales o la comercialización de la letra fundida, una y otra vez, en un mismo juego de matrices; también muy probablemente, y aunque en menor medida, por el grabado de nuevos punzones que copiaban exactamente unos modelos aceptados sin discusión.Â

España. Consecuencias de una escasez

En España, una vez desechado el uso prioritario de las letrerÃas góticas originarias del perÃodo incunable, los diseños humanÃsticos creados en este próspero perÃodo creativo dominaron completamente la producción impresa hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XVIII. La falta de grabadores de punzones dedicados a este sector en nuestro paÃs hacÃa indispensable la importación de los materiales tipográficos de los principales centros productores europeos. Esta dependencia fue nefasta para nuestra tipografÃa, pues en general no se disponÃan de los medios económicos suficientes para hacer frente a los elevados costes que suponÃa la adquisición de estos materiales. De todas formas, la llegada de pesadas cargas de letra fundida a nuestro paÃs tuvo que realizarse con más frecuencia de lo que indican las escasas referencias documentales que conocemos; aunque el método más habitual fue en general el comercio de matrices, que lógicamente eran mucho más fáciles de transportar.

Si bien hubo varios juegos de matrices circulando por España en esos años, seguramente de los mejores que se podÃan encontrar en Europa, realizados con los punzones producidos por los más destacados grabadores renacentistas, fueron siempre muy pocos e insuficientes para satisfacer las necesidades de la imprenta española. Su alto coste los hacÃa totalmente inasequibles para el empobrecido grupo impresor español, y tan sólo las iniciativas gubernamentales hicieron posible la adquisición de los pocos que se han podido documentar. Debido a esta escasez de juegos de matrices, la mayorÃa de impresores, sin medios suficientes para pagar los altos precios de las nuevas fundiciones, se veÃan obligados a reutilizar con demasiada frecuencia letras en muy mal estado, totalmente desgastadas después de un uso abusivo; fue incluso habitual el comercio de materiales de segunda mano, pasando los juegos de letras, ya sea por venta, préstamo, cesión o herencia, de un impresor a otro. Otro resultado de la carencia de matrices en España lo encontramos en las múltiples alteraciones que habitualmente presentaban las nuevas fundiciones de esos años, debidas en general a la necesidad de incentivar el ingenio ante la falta de medios suficientes, pero que sin duda cabe considerarlas como fruto de la improvisación y el escaso conocimiento del oficio. Fue una práctica habitual en España fundir en matrices de un cuerpo determinado utilizando moldes de distintos tamaños, con el fin de obtener caracteres de un cuerpo mayor o menor al de la matriz original, pese a que, lógicamente, el ojo seguÃa siendo del mismo tamaño. También era necesaria de vez en cuando la substitución de matrices deterioradas o extraviadas, o bien añadir algún carácter especial (como por ejemplo las grafÃas de la propia lengua no incluidas en las matrices importadas, que normalmente provenÃan de Flandes), tareas para las que se contrataban los servicios de orfebres locales, poco o nada especializados, que se veÃan obligados a grabar punzones con los caracteres solicitados y después crear y justificar las matrices. El resultado es fácilmente perceptible por la falta de coherencia en el diseño general, asà como por la irregularidad espacial, normalmente fruto de una mala justificación. Se puede afirmar con rotundidad que todos estos aspectos ayudaron de forma considerable a potenciar los bajos niveles de calidad que en general caracterizaron la producción impresa española de los siglos XVI, XVII y buena parte del XVIII.

SerÃa del todo injusto considerar que la falta de grabadores de punzones capaces de crear diseños autóctonos en este largo perÃodo de la historia de la imprenta en España, se debió a la poca capacidad del artesanado de la época. Lo más coherente en este caso serÃa relacionar la deplorable situación de la imprenta española con la falta de estÃmulos suficientes para desarrollar esta disciplina, con inversiones económicas que permitieran que alguno de esos orfebres, que servÃan a los impresores en encargos puntuales, pudieran formarse y especializarse en tan necesario oficio. Si bien hubo algún intento de nacionalizar la producción tipográfica, consciente de las dificultades que entrañaba para la clase impresora la ausencia de creación autóctona y la absoluta dependencia de los inaccesibles materiales extranjeros, la falta de ayudas oficiales fue la causa principal de su fracaso. AsÃ, a finales del XVII, la iniciativa de la Diputación del Reino de Castilla y León, que hizo venir a un grabador de punzones extranjero, Pedro Dises, intentando incentivar la propia producción de caracteres de imprenta, y facilitar a la vez la instrucción de los operarios españoles, se truncó rápidamente por la falta de ayudas económicas, pese a que Dises habÃa fabricado ya con cierto éxito varias series de caracteres.

Resurgimiento de la imprenta española

El resurgir de la imprenta española, después de un largo perÃodo de decadencia, se produce después de la segunda mitad del siglo XVIII, bajo el reinado de los monarcas ilustrados, Fernando VI, y principalmente Carlos III. La tendencia proteccionista iniciada ya por Fernando VI, con el llamado âauto de Curielâ (1752), prohibiendo la importación de libros impresos en castellano en el extranjero, anunciaba las directrices polÃticas en materia cultural y económica de su sucesor, Carlos III, en cuyo mandato la tipografÃa española vivió su perÃodo de máximo esplendor, con figuras tan reconocidas como Ibarra, Sancha o Monfort, que se situaron al nivel de los más prestigiosos impresores europeos del momento.

La restauración del mercado editorial se hizo indispensable para poder mejorar la situación de los impresores españoles, que, exceptuando unos pocos que se dedicaban también al negocio de la librerÃa, habÃan subsistido largo tiempo en una situación de gran precariedad. Quizás en este sentido, la aportación más decisiva de la polÃtica de Carlos III para la reactivación de la imprenta española y de la producción editorial fue la recuperación de la producción de libros litúrgicos, en manos desde el siglo XVI de Plantino y sus sucesores (con el controvertido privilegio de distribución de los monjes Jerónimos de El Escorial). El monarca, como paso decisivo de su reforma, puso bajo su protección a la recién formada Real CompañÃa de Impresores y Libreros, integrada por diversos profesionales de las artes gráficas en Madrid, favoreciendo que estos se hiciesen cargo de la impresión de los libros del «Nuevo Rezado». La recuperación del amplio volumen de producción de libros litúrgicos, sin duda mucho mayor que el de cualquier otro tipo de libro impreso en aquel momento, suponÃa el ahorro de una gran cantidad de dinero, que salÃa habitualmente fuera del paÃs, suficiente para reformar e impulsar la imprenta española y la situación de los profesionales del sector.

En consonancia con su programa ilustrado destinado a promover un amplio desarrollo intelectual, Carlos III mostró una actitud mucho más liberal en la concesión de licencias de impresión y modificó las regulaciones que limitaban la producción y venta de libros, promulgando además un elevado número de normas destinadas a favorecer el desarrollo de la imprenta y a la dignificación de los oficios artesanos. Muy consciente del gran problema que suponÃa la dependencia de los materiales tipográficos extranjeros, concedió el gobierno de Carlos III diversas exenciones y franquicias para favorecer la introducción y desarrollo de esta disciplina en España, como la exención del servicio militar, concedida a partir de 1763 a los impresores y también «a los fundidores de letras que se emplean de continuo en este ejercicio y a los abridores de punzones y matrices», o concediendo, en 1775, «la gracia de la tercera parte del precio del plomo en los reales estancos a favor de los abridores de matrices y punzones de las letras de imprenta y fundidores de ella».

Parece comprensible, ante esta situación, que el duque de Alba y el Conde de Aranda, de paso por Barcelona, se dignasen a visitar, por indicación del marqués de la Mina, el taller de un simple artesano, Eudald Pradell, y que impresionados por sus progresos en una disciplina prácticamente desconocida en el paÃs le sugirieran presentar un memorial al rey. Tampoco debe sorprender que al recibir el monarca la petición de Pradell, en la que indicaba que habÃa grabado diversos caracteres, le concediera «cien doblones de oro de pensión cada año, y cincuenta quintales de plomo, por coste y costas, por el término de diez, con calidad de que ha de venir a establecerse a Madrid, y emplearse en el ejercicio de abrir matrices para todo género de letras, a fin de abastecer las impresiones de España, asà de caracteres latinos, como de griegos, hebreos y arábigos, según ha propuestoâ¦Â».

Eudald Pradell, artesano y «hombre de letras»

Â

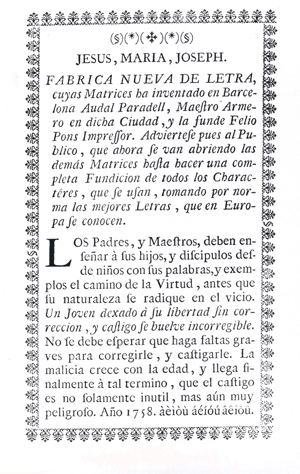

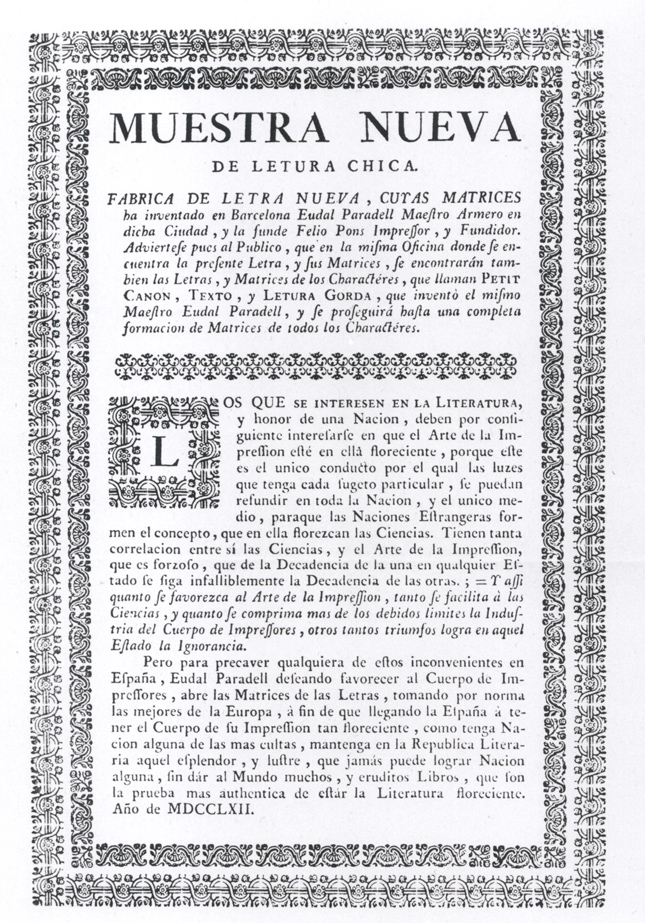

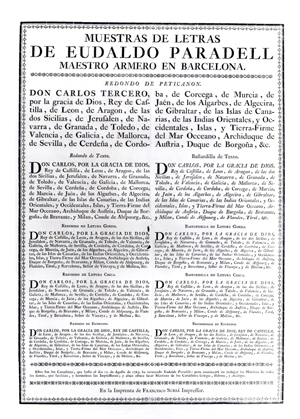

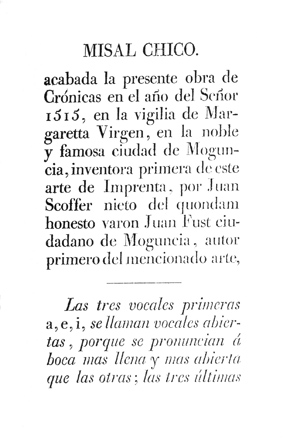

Eudald Pradell (1723-1788) nació en Ripoll, hijo de un maestro armero de la localidad, aprendió el oficio paterno y con veinte años se trasladó a Barcelona para ejercer dicha profesión. Podemos imaginar el interés de la clase impresora para que se desarrollase esta disciplina en la ciudad, y es de suponer que apercibidos de los conocimientos y habilidades de Pradell en el trabajo del metal, pudieron inducirle a iniciar el aprendizaje de tan necesaria actividad. Indican sus sucesores que al llegar a Barcelona «adquirió el trato y comunicación con el dueño de la Imprenta Real de aquella Ciudad, Don Pablo Barra. Este hábil profesor conociendo el genio profundo y meditador de Pradell, le hizo entender la necesidad que habÃa en España de quien abriese punzones y matrices, y el señalado servicio que con esto harÃa a la patria. Animado, o por mejor decir, estimulado por el favor de aquel Impresor y del Público, se resolvió hacer sus ensayos». Después de un largo aprendizaje, Pradell presentó, en 1758, el primer ejemplo de sus progresos, publicando la muestra de la letra Peticano; más adelante, en 1759, 1761 y 1762, aparecieron las muestras de la Letra Chica, Nueva de Texto y Letura Chica, respectivamente.

|

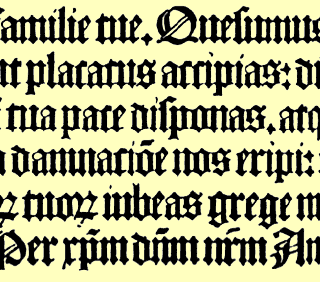

| Fábrica Nueva de Letra, cuyas matrices ha inventado en Barcelona Audal Paradell, Maestro Armero en dicha Ciudad..., Barcelona, 1758. |

Los resultados que Pradell obtenÃa en su actividad precursora fueron inmediatamente tenidos en consideración y altamente valorados. Josep Finestres, catedrático de Derecho de la Universidad de Cervera y uno de los grandes intelectuales de su tiempo, valoró enormemente los méritos de Pradell, también como parte interesada desde su posición de director de la imprenta de la Universidad. En su amplia actividad epistolar se encuentran en numerosas ocasiones alusiones a la actividad Pradell, por el que muestra una evidente simpatÃa y favorece con su protección; en una de sus cartas al valenciano Gregori Mayans, solicita se tome en consideración la obra de Pradell, ya que «hasta hoy nadie en España habÃa hecho matrices, y no obstante no es atendido».

Pero la Junta de Comercio de Barcelona, conocedora de la actividad de Pradell, asà como de la importancia de sus logros, le tomó bajo su protección, «por tratarse de una industria enteramente nueva en el paÃs y de un hombre de tan extraordinaria fuerza de voluntad y vocación, que con su sólo esfuerzo y sin saber leer ni escribir ni conocer las letras elaboró las primeras matrices para caracteres de imprenta que se conocieron en Cataluña, y ofreció labrar matrices de caracteres latinos, griegos, hebreos y arábigos». La Junta ofreció su apoyo y se encargó de realizar los trámites para preparar un memorial con la solicitud de protección real de Pradell, «ponderando el beneficio que lograrÃa el Estado con el establecimiento de esta nueva industria, de la que tanto caudal sacaban los extranjeros».

El tÃtulo de la real orden favorable a la solicitud de Pradell ya muestra el reconocimiento a su labor pionera, destacando que la ayuda se ofrece «al primero que empezó a grabar letras en España». Este reconocimiento tuvo continuidad también en los pocos textos contemporáneos que hacÃan referencia a esta industria, como por ejemplo en las Memorias polÃticas y económicas⦠(vol. III, 1788), de E. Larruga, se indica que Pradell «llegó a comprender lo útil de la ingeniosa invención de las matrices. Estimulado de su ingenio, y aplicación entró a buscar tan provechoso descubrimiento, sin reparar, ni en el dispendio ni el caudal, ni tiempo que necesitaba bastanteâ¦, después de mucha aplicación, y trabajo acertó con las combinaciones, y reglas de formar, y nivelar los punzones, primer original de cada letra y cifra, para luego imprimirla en la matriz»; o en los más destacados tratados sobre la historia de la imprenta de la época, como en los Mecanismos del arte de la imprenta (1811), de Juan José Sigüenza y Vera, en el que destaca haberse «valido de las fundiciones del catalán don Eudaldo Pradellâ¦, por hacerle el honor que merece de ser el primero que en España empezó a abrir punzones».

|

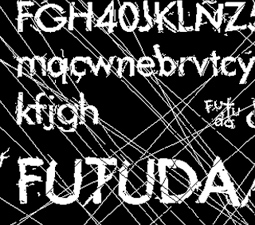

| Muestra nueva de Letura Chica. Fábrica de Letra nueva, cuyas Matrices ha inventado en Barcelona Eudal Paradellâ¦, Barcelona, 1762. |

Pese a todo, no debemos considerar la aportación de Pradell como la invención o introducción de unos conocimientos técnicos que permitieron que por primera vez se realizaran en el paÃs los procesos completos de fabricación de la letra de imprenta. Debemos valorar más su aportación por ser el primero que consideró provechoso aplicar sus conocimientos y habilidades en la laboriosa y complicada tarea de aprendizaje y experimentación de las particularidades del grabado de punzones, especializando su actividad artesanal en una disciplina altamente necesaria por la creciente demanda de la industria tipográfica, ansiosa de desligarse de la tradicional dependencia del extranjero. No debemos olvidar que, en cierta manera, los conocimientos técnicos existÃan ya tiempo atrás, incluso antes de la invención de la imprenta, pues los punzones para marcar sellos, medallas o armas, se hacÃan a partir de un proceso muy similar. Como ya se ha sugerido con anterioridad, la diferencia que encontró Pradell, respecto a los anteriores orfebres que se dedicaron esporádicamente al grabado de punzones, fue el respaldo de la industria, y la seguridad que la larga formación necesaria tendrÃa finalmente su recompensa. De la misma forma, en Madrid, seguramente unos pocos años después, y de manera independiente a los logros de Pradell, Jerónimo Antonio Gil (1732-1798) y Antonio Espinosa de los Monteros (1732-1812), los dos vinculados a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, llegaron al mismo nivel de especialización, grabando diversos juegos de caracteres, poniendo su habilidad y conocimientos al servicio de las crecientes necesidades de la imprenta española.Â

|

| Muestras de letras de Eudaldo Paradell maestro armero en Barcelona, Imprenta de Francisco Suriá, 15 de agosto de 1763. |

La visión tan elogiosa que en general se ha difundido sobre la trayectoria de Pradell por su perseverancia y destreza no puede hacernos olvidar que se trataba de un simple artesano con una formación muy escasa, si es que no fue analfabeto, un hecho que por otro lado no debe sorprender si se tiene en cuenta que era una realidad bastante habitual entre el artesanado de la época. Es suficientemente ilustrativa la descripción que de él nos ofrece Josep Finestres al recibirlo en Cervera camino de Madrid, con toda su familia: «Yo no sé si en Madrid sabrá hablar castellano. Ciertamente que su figura es despreciable. Supongo que allà trabajará, él o su yerno, de armero y fabricante de matrices. Yo le encargué mucho que estuviese sobre sÃ, porque en la corte hay grandes marrajos que engañan y pegan muchos chascos a los incautos y gente de bien. Ãl dijo que no les temÃa. Veremos cómo le sale.»

Es muy probable por lo tanto que su actividad fuera dirigida, al menos en los aspectos más teóricos o conceptuales. Con toda seguridad alguien asesoró a Pradell al ponerle delante los modelos de letra que debÃa imitar para sus creaciones, ya que sus caracteres, lejos de los diseños humanÃsticos que todavÃa dominaban las impresiones españoles, cumplen perfectamente las aspiraciones que manifestaba en su primera hoja de muestras de 1758: «ahora se van abriendo las demás Matrices hasta hacer una completa Fundición de todos los Caracteres, que se usan, tomando por norma las mejores Letras, que en Europa se conocen». Ciertamente, Pradell tomó como modelo, y copió fielmente, los caracteres de Johann Michael Fleischmann, grabador de origen alemán, nacido en Nuremberg pero instalado en Holanda, que fabricó diversos juegos de punzones entre 1734 y 1768, principalmente para la gran fundición de los hermanos Enschedé, de Haarlem. Los diseños de Fleischmann, que conocemos perfectamente por ser la base de los primeros muestrario publicados por la prestigiosa imprenta holandesa, uno del año 1744, y otro de 1748, suponen una de las primeras interpretaciones de las novedades que anunció con el cambio de siglo el ejemplo renovador de la Romain du Roi, que apareció como respuesta a los planteamientos de revisión de los viejos estilos humanÃsticos que surgieron ya a finales del XVII. Los diseños de Fleischmann se anticipaban a los posteriores logros de Fournier o Baskerville, diseños que ya en el siglo XX se valoraron como de «transición», y a la definitiva consolidación de los tipos «modernos» de Didot o Bodoni.

Si bien se habÃa ya insinuado la posibilidad que Pradell hubiera adquirido las primeras nociones del grabado de punzones y formación de matrices en la fundición del convento de San José de la orden de los Carmelitas Descalzos de Barcelona, no se habÃa presentado hasta el momento ninguna información documental que sustentase tal afirmación. Podemos ahora ratificar, gracias a la localización de varios documentos referidos al informe en respuesta al recurso que presentaron el hijo de Pradell, también llamado Eudald, y el yerno, Pere Isern, solicitando el escudo de armas real para sus respectivas fundiciones, que «en el Convento de San José de Carmelitas descalzos de Barcelona, y por medio de uno de los trabajadores seglares que en ella se ocupaban tuvo Pradell las primeras ideas de este arte, en el cual logró más soltura porque siendo armero de oficio estaba muy versado en trabajar primorosamente el hierro, y habÃa hecho punzones de los que sirven para estampar el nombre del Maestro en las llaves, y cañones de las armas de fuego». Todo parece indicar que este «seglar» que introdujo Pradell en el grabado tipográfico pudo ser un artesano contratado por el convento, para realizar reparaciones o sustituciones, según las necesidades, de las matrices existentes en la fundición. Con seguridad, estas primeras nociones serÃan ampliamente superadas tras un largo perÃodo de experimentación, que permitirÃa a Pradell adquirir las peculiaridades de un sistema tan complejo que, con seguridad, nunca llegó a poseer, más que parcialmente, el orfebre empleado en la fábrica del convento.

Quizás también influyó en la posterior trayectoria de Pradell la visión de la enorme dependencia que la cada vez más fuerte clase impresora catalana de la segunda mitad del siglo XVIII tenÃa de la letra producida por los frailes carmelitas, que lo pudo convencer de tomar un camino tan arriesgado, por la poca tradición de esta disciplina en el paÃs y por la dificultad y largo aprendizaje que requerÃa. De hecho, deducimos por los comentarios de Josep Finestres, que la vinculación de Pradell con el convento no fue muy larga, incluso se establecerá como competencia directa de estos, intentando llegar, gracias a su amistad con Finestres, a sustituir a los carmelitas en las provisiones de letra de la importante imprenta de la Universidad de Cervera: «La pretensión de Pradell no ha lugar, pues ya está hecho el concierto con los frailes. Yo asistà a la junta haciendo de abogado de Pradell; pero no fui oÃdo, porque los frailes hacÃan la fundición 4 pesos más barata por quintal que Pradell, y a nadie de ellos agradaron algunas circunstancias de sus caracteres, y ni a mà sus letras de dos puntos». A medida que perfeccionaba sus creaciones, parece que aumenta su prestigio, hecho que pone en peligro la privilegiada posición de los frailes carmelitas: «A Pradell le darás la enhorabuena de mi parte por la perfectÃsima muestra de lectura chica, que ha sido aprobada de cuantos la han visto. Si sus caracteres son de duración, no dudo que los impresores abandonarán a los frailes. Piferrer, según dicen, ya se vale de los de Pradell». Finalmente, al dejar Pradell Barcelona para instalarse en Madrid, la fundición de los carmelitas se mantuvo de nuevo como el único centro suministrador de letra de imprenta en Cataluña, pese a que Finestres parece olvidar su existencia: «Me alegro que Paradell (sic) haya alcanzado un beneficio tan considerable, con cuyo producto se puede aplicar únicamente a la fábrica de matrices. Algo lo sentirán en Cataluña, porque habrán de comprar la letra en Madrid, con crecidos gastos por la conducción. Si él podÃa duplicar las matrices (lo que es facilÃsimo) y dejar un surtido de todas en Barcelona, serÃa de gran provecho para todos». De todas formas, parece que sà dejó Pradell varios juegos de matrices antes de partir hacia Madrid, el afortunado fue el prestigioso impresor barcelonés Tomás Piferrer, quien con casi toda seguridad las utilizó exclusivamente para uso de su propio establecimiento tipográfico.

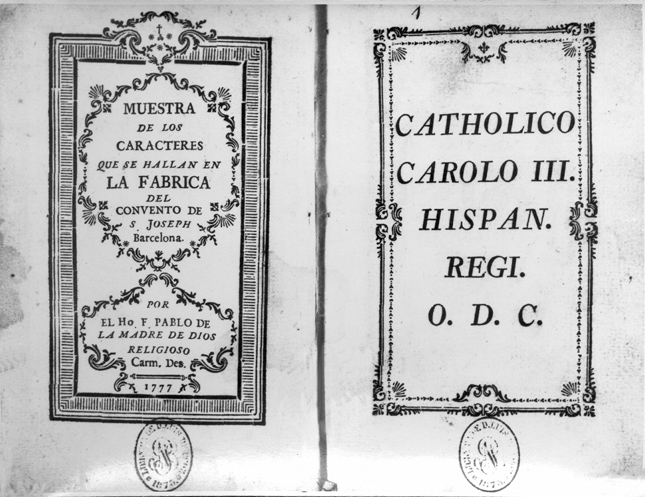

La fundición del convento de San José de Barcelona

Si bien se ha confundido muy habitualmente la fecha de adquisición de los juegos de matrices con la que se indica en el acta de compraventa, es decir, enero de 1746, con el inicio de la actividad de la fundición, la realidad es que mucho antes de esa fecha ya se encontraban en el convento dichas matrices e incluso hacÃa tiempo que se utilizaban con fines comerciales. Las primeras evidencias de actividad comercial de la fábrica de letra del convento de San José se documentan a partir del año 1734, pese a que sus inicios se remontan a unos años antes, aproximadamente alrededor del año 1725, cuando la orden de los carmelitas descalzos adquirió diversos juegos de matrices que habÃan sido propiedad del impresor barcelonés Rafael Figueró. La fábrica de letra del convento de San José pronto alcanzó una importancia decisiva en el ámbito de la imprenta barcelonesa y catalana, y no sólo porque durante varios años los frailes carmelitas fueron los únicos proveedores de tipos, sino que además favorecieron la adquisición de nuevas letrerÃas a un mayor número de impresores fijando unos precios que las hacÃan asequibles incluso a los que regentaban establecimientos más modestos. No cabe duda de que la contribución de la fundición de los carmelitas fue decisiva para el buen funcionamiento de la imprenta local y, de hecho, fue en el desaparecido convento de la Rambla de Barcelona âen el espacio que actualmente ocupa el Mercado de la BoquerÃaâ donde se produjo la mayor parte de la letra que utilizaron los establecimientos tipográficos catalanes desde el primer tercio del XVIII hasta prácticamente la mitad del siglo siguiente.

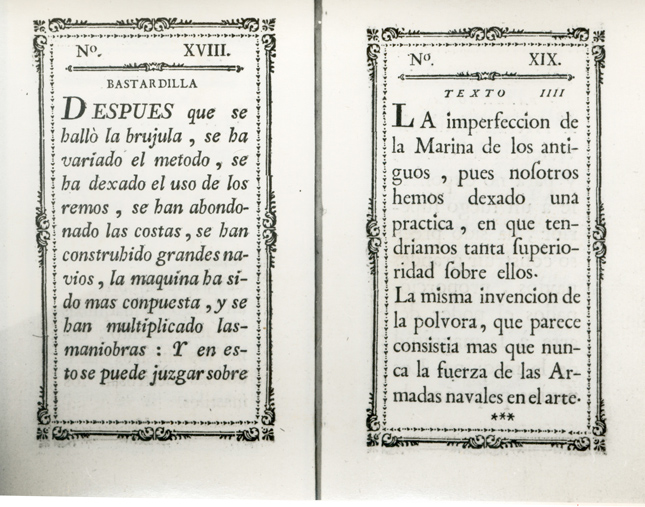

|

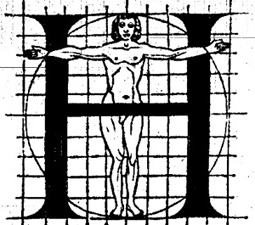

| Muestra de los Caracteres que se hallan en la Fabrica del Convento de S. Joseph Barcelona. Por el Ho. F. Pablo de la Madre de Dios Religioso Carm. Desc. [Barcelona], 1777. |

Entre la información referida a estos primeros años de existencia de la fundición se documenta con frecuencia el pago a personal externo del convento por la realización de trabajos determinados. En los pagos al personal encargado de la realización de las tareas de fundición aparece citado primero el nombre de Isidro Casañes, y posteriormente el de Miquel Simón; también se necesitaban habitualmente los servicios de orfebres para reparar o sustituir matrices, entre los que encontramos a Ignasi Valls, prestigioso grabador que trabajó para los más importantes artistas catalanes del momento, a quién se le pagó en 1744 «per una matriu nova de la j cursiva» [por una matriz nueva de la j cursiva], o también «al Mestre Pere Busquets per soldar dos matrices del cÃcero petit» [al Maestro Pere Busquets por soldar dos matrices del cÃcero pequeño], e incluso, ya en 1773, «a Manuel Pratdesaba, argenter de Vic, per les matrius de la cursiva de peticano» [a Manuel Pratdesaba, platero de Vic, por las matrices de la cursiva de peticano]. Este fue el último pago que según la documentación existente se realizó durante el siglo XVIII a personal seglar para la realización de estas tareas. Posteriormente, un joven fraile empleado desde hacÃa unos años en la fábrica y que habÃa aprendido las técnicas del grabado de punzones, asà como los secretos de la justificación de matrices y la fundición de caracteres, inició la modernización de la fábrica de letra con la creación de nuevos diseños. Fray Pablo de la Madre de Dios (1748-1780), se hizo muy pronto cargo de la dirección de la fundición, y en diciembre de 1773 terminaba todo el carácter de peticano. Unos dÃas después presentó el Petit Canon y Texto, con las letras de dos puntos de cÃcero, números y algunas viñetas, y dos años después, en octubre de 1775, el Petit Canon, Texto y CÃcero grande de las viñetas y números.

|

| Muestra de los Caracteres que se hallan en la Fabrica del Convento de S. Joseph Barcelona. Por el Ho. F. Pablo de la Madre de Dios Religioso Carm. Desc. [Barcelona], 1777. |

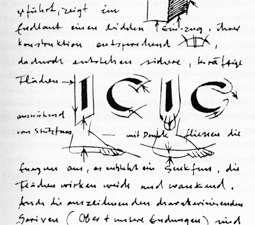

El alto grado de implicación de F. Pablo de la Madre de Dios en su actividad le llevó a seguir el ejemplo de otras fundiciones de prestigio, editando un catálogo de muestras con los caracteres disponibles en la fábrica, con la intención de difundir más ampliamente su producto. El librito en cuestión, titulado Muestra de los caracteres que se hallan en la Fábrica del Convento de S. Joseph de Barcelona. Por el Hº F. Pablo de la Madre de Dios, Religioso Carmelita Descalzo, con fecha de 1777 y dedicado a Carlos III, demuestra el conocimiento del oficio de su autor, conocedor de las principales novedades que circulaban por Europa. Presenta el volumen los nuevos caracteres grabados por el fraile, mezclados con los modelos humanÃsticos de las primeras matrices que llegaron al convento, asà como diversos tipos de letra gótica, y una gran variedad de viñetas y elementos florales y signos matemáticos. Tuvo que conocer Pablo de la Madre de Dios los muestrarios que habÃa publicado en Francia Pierre-Simon Fournier, principalmente Les Caractères de lâimprimerie (ParÃs, 1764), o el más famoso Manuel Typographique (1764-1766), ya que se sirvió de una estructura ornamental para el enmarcado de los caracteres muy similar a las que utilizó el francés en sus dos libros, asà como una idéntica distribución compositiva; precisamente, del primero de los dos muestrario franceses copia el modelo de enmarcado que utiliza en la portada, cosa que también habÃa hecho Bodoni en su primerizo Fregi e majuscole incise e fuse... (1771).

|

| Muestra de los Caracteres que se hallan en la Fabrica del Convento de S. Joseph Barcelona. Por el Ho. F. Pablo de la Madre de Dios Religioso Carm. Desc. [Barcelona], 1777. |

Pero pese a conocer las más recientes novedades europeas en lo referente al diseño de caracteres, no fueron los modelos de Fournier o Bodoni los que sirvieron como ejemplo al fraile carmelita en sus creaciones sino los tipos creados por Eudald Pradell, aunque bien pudiera ser que copiara directamente los modelos que fueron fuente de inspiración del de Ripoll, es decir, los caracteres holandeses de Fleischmann. De hecho, en la petición que en el año 1800 los responsables de la fundición presentan al monarca solicitando el tÃtulo de real para la fábrica, muestran sus altas aspiraciones prometiendo «nuevas producciones, para que nuestra fábrica pueda llegar a aquel grado de primor, y aprecio, que con admiración han conseguido las memorables fábricas extranjeras de Juan Miguel Fleischman de Holanda, Juan Bautista Bodoni de Parma, y M. Gille de ParÃs»; no serÃa inverosÃmil pues pensar en la posibilidad que tuviera acceso, como lo pudo tener Pradell, a muestras de los diseños del citado Fleischmann.

La modernización de los diseños de la fundición participó en el éxito comercial de ésta, pero desde hacÃa ya bastante tiempo la dependencia de los impresores catalanes de la letra producida en el convento era casi absoluta. Una noticia conservada en la documentación de la Junta de Comercio de Barcelona es un buen ejemplo de la importancia que adquirió esta fundición en el buen funcionamiento de prácticamente toda la imprenta catalana del siglo XVIII. En abril de 1777 se enteró la Junta del interés de los religiosos en deshacerse de las matrices, y se acordó solicitarles que «enseñasen su arte a algunos seglares, a expensas de la Junta, a fin de que no decayera esta útil industria. El intendente en persona acudió al Convento y visitó el taller del lego, enterándose por boca de los superiores de que no pensaban desprenderse de sus utensilios, por haberlo suplicado asà los impresores de la ciudad, quienes consideraban que se causarÃa con ello un prejuicio al público». Sorprende de todas formas que quisieran dejar la fundición en los años que precisamente fueron de máxima producción, aunque lo más comprensible serÃa pensar que las posible dudas de los Carmelitas sobre la viabilidad del negocio pudieron producirse antes que F. Pablo de la Madre de Dios se hiciese cargo de la fundición y la actualizase con nuevos diseños y un nuevo empuje. De hecho, en abril de 1777, el CapÃtulo Provincial de la orden determinó que «el cuidado de las matrices y fundición de letra se separase de la ProcuradorÃa de la Provincia, y que corriese a cuenta del Hº Fr. Pablo de la Madre de Dios».

|

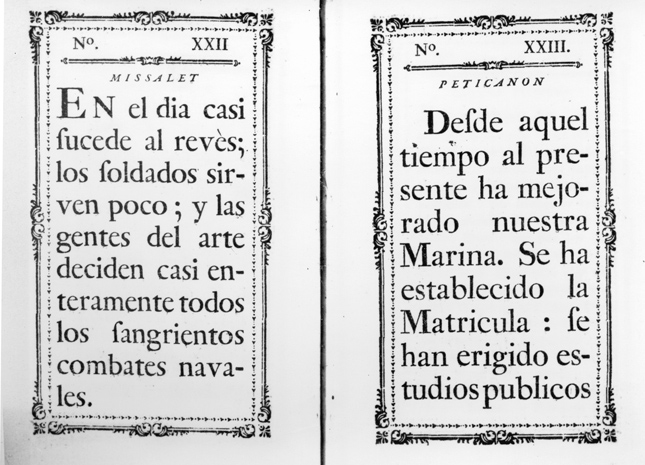

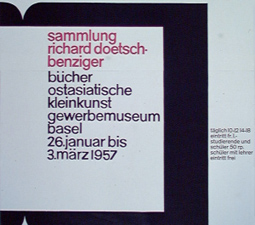

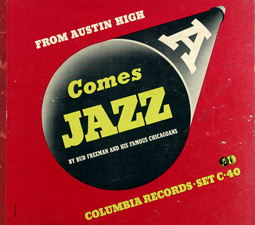

| Prospecto de caractéres nuevamente inventados por Fray JoachÃn de la Soledad carmelita descalzo, abridor en la Real fábrica de fundicion de letra existente en el convento de San Joseph, Barcelona 1801. |

La muerte prematura de F. Pablo de la Madre de Dios no alteró excesivamente el funcionamiento de la fundición, pues quedaba el resultado de su obra. Además, su sucesor, Fray Jaime de San José (1744-1794), continuó con acierto la tarea de dirección del taller, e incluso parece que también grabó punzones de notas musicales para libros de canto; todo parece indicar sin embargo que no dispuso de las habilidades de su antecesor, y, principalmente, además de la dirección, realizó tareas de fundidor. La eficaz transmisión de conocimientos que se realizaba en la fábrica del convento de San José de Barcelona tendrÃa su culminación en la figura de Fray JoaquÃn de la Soledad (1769-1837), que heredó los conocimientos y las técnicas que durante años se practicaban en la fundición. De él se daba noticia en Madrid, en una manual del arte de la imprenta de principios del siglo XIX, cuando la época de oro de la tipografÃa española habÃa ya languidecido: «No tenemos caracteres propios, porque todas las artes reciben novedades y alteraciones; y ésta las ha recibido en toda Europa menos en España. Los nuestros de Pradell, Espinosa y Gil fueron buenos en su tiempo; mas ya pasó; y no podemos igualarnos con el resto de las naciones que nos aventajan si no abrimos otros nuevos. (Ya últimamente habÃa entre los carmelitas descalzos de Barcelona un abridor de punzones, cuyas primeras muestras presentadas al gobierno anterior competÃan sin duda alguna con lo mejor de cuanto han hecho los extranjeros. Ignoro el éxito que habrá tenido todo aquello.)»

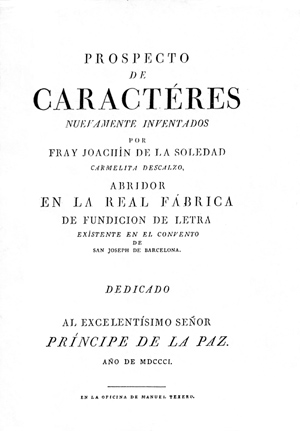

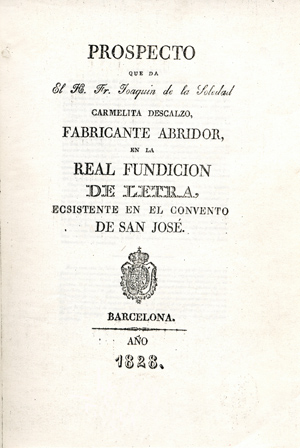

En el año 1801 se publicó un nuevo muestrario de los caracteres disponibles en la fundición, Prospecto de caracteres nuevamente inventados, con una noticia del arte de la imprenta y, en 1828, un amplio catálogo con el tÃtulo de Prospecto que da el H. Fr. Joaquin de la Soledad, Carmelita Descalzo, fabricante abridor en la Real fundición de letra existente en el Convento de San José, que incluye una gran variedad de caracteres de romana y cursiva grabados todos ellos siguiendo los nuevos modelos de letra «moderna» de moda en Europa, asà como diversos juegos de letra de escritura o inglesa, una amplia muestra de viñetas y ornamentos, filetes⦠Según nos indica el autor, se habÃan adquirido caracteres «elegidos con conocimiento, traÃdos de ParÃs por D. Bartolomé Valverde, esmerándome en darles la última mano de justificación que les faltaba, y poniendo sus matrices en estado de útil uso para los comitentes». Estas matrices de ParÃs, que llegaron por cierto sin justificar, bien podrÃan ser de la fundición parisina de M. Gillé (que como hemos visto en una cita anterior conocÃan perfectamente los responsables de la fundición del convento), que comercializaba por esas fechas con los nuevos diseños de moda en Francia, según los caracteres grabados por los Didot y que luego tanto popularizarÃa G.B. Bodoni. El estudio del muestrario nos permite comprobar que F. JoaquÃn de la Soledad siguió con fidelidad el modelo que le ofrecÃan las matrices francesas para grabar con acierto varios cuerpos de letra. De todas formas, introdujo pequeñas variantes, como la v cursiva, totalmente diferente al modelo francés, seguramente por considerar que era demasiado atrevida para el gusto de los impresores del paÃs, y que nos permiten identificar con cierta facilidad cuales fueron los caracteres grabados en la fábrica del convento.

|

|

| Prospecto que da el H. Fr. Joaquin de la Soledad carmelita descalzo, fabricante abridor, en la Real fundicion de letra, ecsistente en el convento de San José.., Barcelona 1828. | Prospecto que da el H. Fr. Joaquin de la Soledad carmelita descalzo, fabricante abridor, en la Real fundicion de letra, ecsistente en el convento de San José.., Barcelona 1828. |

Como ya se ha apuntado, a diferencia de lo que ocurrió en la fundición barcelonesa de los Carmelitas, no se logró de forma eficaz la tan necesaria transmisión de conocimientos de las técnicas de fabricación de los caracteres de imprenta. Los principales representantes de este perÃodo excepcional en la historia de la tipografÃa española no supieron o no pudieron traspasar sus habilidades y capacidades técnicas, que se perdieron con su desaparición, pese a que siempre se habÃa considerado que la tarea prioritaria de estos grabadores de punzones era la de formar a nuevas generaciones. El caso más evidente es el del propio Pradell, que «fue a Madrid por orden del rey, con salario y gajes, para que trabajase allà y enseñase el arte de hacer las matrices a algunos mancebos», pero que según parece «olvidó enteramente cumplir la principal obligación que se le impuso, y la más interesante a la Nación, que fue la enseñanza, pues no la dio a ninguno de los Jóvenes que era obligado, ni aun a su propio hijo Don Eudaldo»; éste es quizás el único aspecto negativo en la tan valorada trayectoria de Pradell, y muy especialmente no se comprendÃa que no hubiera traspasado sus habilidades a su hijo, ni a su yerno, sin comprender que éstos seguramente estuvieron del todo desprovistos de las aptitudes del padre, pero que, por otro lado tampoco tuvieron la apremiante necesidad de realizar semejante esfuerzo, pues pudieron vivir toda su vida de la explotación de los punzones y matrices que Pradell habÃa grabado.

|

| Prospecto que da el H. Fr. Joaquin de la Soledad carmelita descalzo, fabricante abridor, en la Real fundicion de letra, ecsistente en el convento de San José.., Barcelona 1828. |

El caso de Jerónimo Gil es muy diferente, ya que su dedicación al grabado tipográfico fue temporal, y una vez cumplido de forma magnÃfica el encargo de realizar diversos juegos de caracteres para la Biblioteca Real, fue destinado a México, en 1778, como primer grabador de la Casa de la Moneda. Tampoco tenemos ninguna prueba para afirmar que Antonio Espinosa dejara algún continuador, pese a que en sus múltiples solicitudes de protección real expresaba su compromiso para con la formación de los jóvenes más capacitados. Al no conseguir la ayuda que perseguÃa, seguramente porque sus diseños nunca fueron tan sobresalientes como los de Gil o Pradell, se vieron truncados sus deseos de poder dedicarse exclusivamente a la práctica y enseñanza del oficio. Finalmente cabrÃa mencionar la magnÃfica fundición que a finales del siglo XVIII se habÃa concentrado en la Imprenta Real, con la colección de punzones y matrices que habÃa sido de la Real Biblioteca, que significaba la culminación de medio siglo de brillante creación de caracteres tipográficos y en la que se consiguió reunir los mejores diseños que se habÃan producido en España en ese tiempo, junto con otros materiales adquiridos en Francia (en la fundición de Borniche), y de Italia (diversos juegos de matrices provinentes del famoso taller de Bodoni). Pese a que estaba prevista la continuación del oficio, pues se indica que «en el obrador de su Majestad se está practicando con los aprendices que manifiestan capacidad para ello», y que entre 1815 y 1823 funcionó una escuela de grabado y fundición de tipos, este proyecto no tuvo la continuidad suficiente como para liberar a la imprenta española de la dependencia del material extranjero.

En la fábrica de letra del convento de San José de Barcelona se habÃan transmitido de forma eficaz las enseñanzas de una a otra generación. Parece de toda formas que tampoco se consideraba oportuno que una industria de tanta importancia quedase reducida a la actividad de los religiosos, y en varias ocasiones se manifestó la voluntad de que estos conocimientos traspasasen los muros del convento. De este modo la Junta de Comercio veÃa incomprensible que no estuviese en Cataluña, con su amplia tradición artesanal, más difundida la capacidad de fabricar matrices, lamentándose «que esta habilidad hubiese recaÃdo en manos de unos religiosos que no habÃan cuidado hasta ahora de enseñarla», proponiendo que «al lado de fray JoaquÃn de la Soledad, fuesen admitidos cuatro jóvenes elegidos por la propia Junta en calidad de aprendices de abrir punzones y picar matrices para letra de Imprenta, y notas de música». La propuesta no fue finalmente considerada porque, de hecho, a principios del siglo XIX el responsable de la fundición de los carmelitas era el único artesano del paÃs capacitado para crear nuevos caracteres adaptados a los diseños de letra «moderna» que circulaban con éxito por Europa y que impondrÃan su dominio durante prácticamente toda la centuria.

Para saber más:

Corbeto, A.: «La fábrica de fundición de letra de imprenta del convento de San José de Barcelona», Memoria ecclesiae, 32 (2009) (Actas del XXII Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, Córdoba 2006), pp. 497-524.

- «La fascinación por los tipos âmodernosâ de Giambattista Bodoni en el ocaso de la época dorada de la tipografÃa en España», BoletÃn del Instituto de Investigaciones Bibliográficas (Número monográfico dedicado a la tipografÃa), nueva época, vol. XIV, núms. 1 y 2, México, primer y segundo semestre de 2009, pp. 37-90.

- EspecÃmenes tipográficos españoles. Catalogación y estudio de las muestras de letras impresas hasta el año 1833, Madrid, Calambur, 2010.

- «Eudald Pradell, artesà i home de lletres», Locus Amoenus. Revista del Departamento de Arte de la UAB, 10, 2011, p. 169-193.

- Tipos de imprenta en España, Valencia, Campgrà fic, 2011.

Moll, J.: «El inicio del taller de fundición de tipos del convento de los carmelitas de Barcelona», en Butlletà de la Real Acadèmia de Bones Lletres, vol. 51, 2008, pp. 283-288.Â

Albert Corbeto es doctor en historia del arte por la Universitat Autònoma de Barcelona. Realiza su actividad profesional en la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, colabora también con la Asociación de Bibliófilos de Barcelona y es profesor de tipografÃa e historia del libro en el máster de Eina en «TipografÃa avanzada». Ha publicado diversos artÃculos y monografÃas sobre la historia de la tipografÃa en España, asà como sobre otros aspectos relacionados con la historia de la imprenta y del libro. Es autor entre otros de los libros siguientes: Muses de la impremta. La dona i les arts del llibre (segles XVI-XIX) (ed.) (Barcelona, 2009); EspecÃmenes tipográficos españoles. Catalogación y estudio de las muestras de letras impresas hasta el año 1833 (Madrid, 2010); Daniel B. Updike, impresor e historiador de la tipografÃa (Valencia, 2011); Tipos de imprenta en España (Valencia, 2011) e Història de la tipografia. Lâevolució de la lletra des de Gutenberg fins a les foneries digitals (Lérida, 2012).

Albert Corbeto es doctor en historia del arte por la Universitat Autònoma de Barcelona. Realiza su actividad profesional en la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, colabora también con la Asociación de Bibliófilos de Barcelona y es profesor de tipografÃa e historia del libro en el máster de Eina en «TipografÃa avanzada». Ha publicado diversos artÃculos y monografÃas sobre la historia de la tipografÃa en España, asà como sobre otros aspectos relacionados con la historia de la imprenta y del libro. Es autor entre otros de los libros siguientes: Muses de la impremta. La dona i les arts del llibre (segles XVI-XIX) (ed.) (Barcelona, 2009); EspecÃmenes tipográficos españoles. Catalogación y estudio de las muestras de letras impresas hasta el año 1833 (Madrid, 2010); Daniel B. Updike, impresor e historiador de la tipografÃa (Valencia, 2011); Tipos de imprenta en España (Valencia, 2011) e Història de la tipografia. Lâevolució de la lletra des de Gutenberg fins a les foneries digitals (Lérida, 2012).

* Este texto es una versión actualizada del artÃculo del mismo tÃtulo publicado en la web UnosTiposDuros en junio de 2006.Â

|

Los clásicos sobreviven

Ricard Girald Miracle: sembrador de letras, jardinero de alfabetos

Emil Ruder, la tipografÃa del orden

La retÃcula tipográfica. De artÃculo de fe a instrumento eficaz

TipografÃa y sostenibilidad:

más allá de la anécdota

Cuando la letra puede cambiar el mundo. Futurismo, Dadá y tipos

Garcia fonts & co.

La tipografÃa como actitud

Letras con buen humor

Del culto a las letras

La música y la letra. TipografÃa en el disco de jazz