El humor y su concepto. Humor, humorismo y comicidad

Los estudios sobre el tema revelan la falta de consenso tanto terminológica como conceptual.

| Silvia Hernández Muñoz | Marzo de 2012* |

El humor forma parte de la actividad esencial y exclusiva del ser humano, al igual que el pensamiento. No hay humor si no hay pensamiento. Sin embargo, encerrarlo en una definición resulta prácticamente imposible, no sólo en su concepto, sino en sus variedades. El sentido del humor es un término muy relativo, es casi indefinible e inabordable por naturaleza propia. Es compatible con gran variedad de argumentos y de actitudes. Depende de las culturas, de los momentos históricos, del nivel social, cultural y económico de cada persona.

Su estudio es un tema que ha sido tratado por reconocidos autores, como veremos más adelante, desde Platón, Aristóteles, Hobbes, Kant, Hegel, Schopenhauer, pasando por Baudelaire o Pirandello, Freud, Bergson, Huizinga, Jankélévitch, Adorno, Ortega y Gasset, hasta Lipovetsky, entre otros. También ha sido estudiado en otros campos de las ciencias humanas y sociales como antropologÃa, medicina, pedagogÃa y comunicación lingüÃstica, entre otros.

En cuanto a los escritos sobre el tema, revelan la falta de consenso al respecto, tanto terminológico como conceptual. Términos como humorismo, comicidad, burla, parodia, ironÃa, sarcasmo, sátira, grotesco, chiste o ridÃculo, se usan de forma más libre en la cultura popular y en los medios de comunicación que en las investigaciones sobre arte, filosofÃa, antropologÃa, sociologÃa o psicologÃa, donde además coexisten con viejas acepciones, lo que dificulta nuestra investigación. Como comenta Ramón Gómez de la Serna en «Gravedad e importancia del humorismo»: «Definir el humorismo en breves palabras, cuando es el antÃdoto de lo más diverso, cuando es la restitución de todos los géneros a su razón de vivir, es de lo más difÃcil del mundo».

Humor, humorismo y comicidad

«âDel humorismo se ha hablado tantoâ, dice ClarÃn, âque ya es hasta cursi el saber lo que es. Pero el no saberlo es mucho más cursiâ. Lo que no deja de ser una manera inteligente y por supuesto humorÃstica de eludir algo tan conflictivo como la definición del humorismo», como dijo Antonio Mingote en su discurso de recepción en la Real Academia Española, en 1988.

El origen de la palabra humor está en las antiguas civilizaciones griega y romana, desde el «fÃsico» âmédicoâ Hipócrates de Cos (460 a. C.) se designaba a «cada uno de los lÃquidos de un organismo vivo»; es la acepción del latÃn de la palabra (umor, -õris): bilis negra, bilis, flema y sangre. Teofrasto (372-287 a. C.), miembro del cÃrculo platónico y continuador de Aristóteles, y otros elaboraron una relación entre los humores y el carácter de las personas.

AsÃ, aquellos individuos con mucha sangre eran sociables, aquellos con mucha flema eran calmados, aquellos con mucha bilis eran coléricos y aquellos con mucha bilis negra eran melancólicos. La personalidad de cualquier hombre estaba conformada por los cuatro humores, aunque generalmente uno sobresalÃa frente a otros, determinando la personalidad y el fÃsico. Los estados de salud humana se atribuÃan al adecuado âo inadecuadoâ equilibrio de estos humores en el cuerpo. La idea de la personalidad humana basada en humores fue una base esencial para las comedias de Menandro y, más tarde, las de Plauto. SostenÃan que el equilibrio de la vida se debÃa, principalmente, a que los humores estuviesen compensados y toda enfermedad creÃan que procedÃa de una perturbación de algún humor.

En la Poética, Aristóteles realiza una reflexión estética a través de la caracterización y descripción de la tragedia y otras artes imitativas. Relaciona directamente el origen de la Comedia con las comparsas que acompañaban la procesión de Dionisos y que intercambiaban chirigotas con los miembros del cortejo y los propios espectadores. En la Comedia Antigua los chistes tenÃan mucho que ver con el sexo y la excreción y se expresaban en un lenguaje desinhibido. Algunos ciudadanos eran ridiculizados, y aparecen con sus propios nombre como Sócrates satirizado en Nubes de Aristófanes. En la burla entraban incluso algunos dioses, pero sin llegar nunca al extremo de cuestionar su existencia. Es difÃcil ver hasta qué punto subyace una crÃtica seria a la sociedad detrás de los chistes y las bromas. La Comedia Antigua era al mismo tiempo una amalgama de creencias religiosas, sátira y crÃtica (polÃtica, social y literaria) mezclada con bufonadas.

Un dibujo de Leonardo da Vinci titulado Cinco cabezas grotescas, muestra un grupo de viejos, uno de ellos está disfrazado de César, la sátira polÃtica parece causar la risa de sus compañeros, dos esbozan sonrisas, uno rÃe mostrando las encÃas desdentadas y el último estalla en una carcajada grosera que muestra lo más profundo de la cavidad de la boca. Se trata de una risa descarada que describe en este dibujo las caricaturas y perfiles grotescos con los que Leonardo dio cuenta de lo monstruoso en el espectro de lo real. Leonardo representa aquÃ, la teorÃa de los cuatro humores o humorismo que se mantuvo hasta la Edad Media y el Renacimiento, donde pasó a significar el genio o condición de las personas causados por los «humores vitales». La teorÃa humoral fue el punto de vista más común del funcionamiento del cuerpo humano entre los «fÃsicos» europeos hasta la llegada de la medicina moderna a mediados del siglo XIX.

Aunque el término se asoció a lo risible en general, todavÃa hoy se mantiene de fondo la noción antigua de fluido corporal. AsÃ, en el Diccionario de uso del español de MarÃa Moliner se define como: «estado de ánimo de una persona, habitual o circunstancial, que le predispone a estar contenta y mostrarse amable, o por el contrario, a estar insatisfecha y mostrarse poco amable», es decir, refiere a una actitud subjetiva de carácter general.

Discurso humorÃstico

Como hemos visto, humorismo es una manera de enjuiciar las situaciones con cierto distanciamiento ingenioso, burlón o, en apariencia, ligero y, aunque muy próximo a la comicidad, no es exactamente lo mismo. Son muchos los autores que distinguen entre humorismo y comicidad:

Humorismo

Theodor Lipps, en su ensayo sobre lo cómico y el humorismo âKomik und Humorâ, afirma que «el humorismo es el sentimiento de lo sublime en lo cómico y por lo cómico». Y Evaristo Acevedo, define el humorismo como «lo cómico dignificado por la defensa de una actitud suprasocial». El humorista, partiendo de su realidad social y los problemas que en ésta se generan, intenta llevarlos más allá en un deseo de perfección que evite el anquilosamiento social. Va más lejos de los simples intereses que cada sociedad estima intangibles en épocas dadas y concretas al señalar los peligros que esos intereses suponen para el individuo cuando están deformados por el fanatismo y la ambición. Cuando las estructuras sociales no se encuentran en equilibrio con las libertades individuales, el hombre, mediante el humor, le marca lÃmites a la sociedad. El humor surge del pueblo con carácter de crÃtica, con ansias de reforma y de denuncia de injusticias, es por ello, corrosivo con la sociedad.

En diversos intentos por definir el humor, teorizarlo y racionalizarlo se llega a defender el «humor puro», el concepto «cómico» constituye el eterno campo de batalla de cuantos quieren intelectualizar el humor, que siempre intentan establecer la mayor distancia entre «lo cómico» y «lo humorÃstico». En la teorÃa hacia un «humor puro» se despojan de la ironÃa y de la sátira, académicos como Wenceslao Fernández Flórez, PÃo Baroja o Julio Casares que coinciden en entender el humor como comprensivo y no como crÃtico.

«En la burla hay varios matices, como en el arco iris. Hay el sarcasmo, de color más sombrÃo, cuya risa es amarga y sale entre los dientes apretados; cólera tan fuerte, que aún trae sabor a tal después del quimismo con que la transformó el pensamiento. Hay la ironÃa que tiene un ojo en serio y el otro en guiños, mientras espolea el enjambre de sus avispas de oro. Y hay en el humor el tono más suave del iris», en palabras de Fernández Flórez.

«El satÃrico tiende a la corrección y al látigo; el humorista a la interpretación y al bálsamo», según Baroja.

«Si al llegar hasta aquà no hemos fracasado en nuestro propósito de ir precisando el concepto del humorismo, nos será fácil distinguirlo de la ironÃa con la que tan a menudo se le confunde», opina Casares.

|

| La risa. Figura antropomorfa tairona 900 d. C. - 1600 d. C. |

Sin embargo, Acevedo defiende cómo, en la práctica, y analizando las obras de los principales humoristas europeos, el humor nunca es puro sino que viene acompañado por la sátira, la ironÃa o ambas; el humor ejerce la crÃtica y es mordaz, no sólo es comprensivo, de acuerdo a la teorÃa particular de cada humorista sobre lo tierno y lo comprensivo. Lo define como «lo cómico combativo», es decir, lo cómico a través de la sátira y la ironÃa para dar una finalidad filosófica y trascendente a la risa: «rÃe pero escucha».

En definitiva, humor en su sentido más amplio y vulgarmente admitido, se refiere a todo aquello que hace reÃr. Es decir, con la palabra «humor» no sólo se alude a la «tendencia o disposición del ánimo o del sentimiento a lo risible o jocoso» que «se presenta como opuesta a la tendencia seria o trágica», sino que por extensión, se aplica a todas las formas de lo risible, desde lo cómico propiamente a lo humorÃstico, e incluso se identifica con la risa misma.

La comicidad

Desde la Antigüedad, el humor ha aparecido estrechamente vinculado a lo cómico, entendido éste como consecuencia del espectáculo de lo ridÃculo, deforme, erróneo o incongruente que, si no provoca dolor o compasión, suscita en el espectador un sentimiento de superioridad que se manifiesta en la risa. Algunos autores afirman que el objeto necesario provocador de la risa es el efecto de sorpresa âel proceso de desconcierto-esclarecimientoâ y no la expectación. Otros consideran risible todo lo que se opone a la norma o destruye lo previsto. Aunque la sorpresa no es esencial en lo cómico, es inherente en muchos casos.

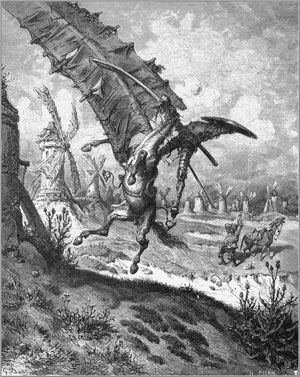

|

| Gustave Doré, «El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha», 1863. |

En este sentido, Henri Bergson en su obra clásica Le rire asegura que el mayor enemigo de la risa es la emoción, si bien considera lo cómico como la percepción de la rigidez, anquilosamiento o la mecanización de la vida. Lo cómico, expresa por tanto, según Bergson, cierta imperfección individual o colectiva que exige una corrección inmediata y esta corrección es la risa, que encierra, además, un deseo de humillar al sujeto cómico con la intención de modificar su conducta. Algunos filósofos han caracterizado lo cómico âentre ellos Schopenhauer o Hegelâcomo la percepción de un contraste, un contrasentido o incongruencia. Los actos que se escapan a las leyes, hábitos y convenciones y se oponen o destruyen lo previsto, serÃan actos cómicos. Incluso en algunos casos han considerado la novedad como un rasgo esencial de lo risible. En la famosa obra de Miguel de Cervantes, por ejemplo, utiliza la locura de Don Quijote como una justificación para presentar una serie de situaciones incongruentes que resultan cómicas y que además incluyen la sorpresa por lo inesperado de dichas situaciones a lo largo de toda la obra.

Esta concepción de lo cómico como subversión o, cuanto menos, como divergencia con respecto al sistema de valores vigentes en un determinado grupo social, explica que la comicidad varÃe de paÃs a paÃs y se transforme con el tiempo, ya que, al igual que las costumbres y las normas, está sujeta a condicionamientos culturales y de las modas. El contexto que propicia la percepción de lo risible aparece estrechamente vinculado al juego, entendido no sólo como actividad contraria al trabajo práctico, sino como actitud opuesta a la seriedad. Este aspecto lúdico de lo risible ha permitido relacionar el placer cómico con el goce estético, pues âexcepto para quienes atribuyen a la risa la función de correctivo socialâ, tienen ambos el mismo carácter desinteresado. Pero a la supuesta gratuidad del placer cómico opone Lipps dos razones para excluirlo del ámbito de la estética: la primera, que el goce no procede del objeto sino de la relación intelectual que se establece con el mismo; la segunda, la ausencia de comunicación sentimental. Sin embargo, continúa, ello no impide que lo cómico sea un posible medio para la obtención de placer estético si la negación que supone la comicidad sirve para realizar por contraste lo positivo o sublime de un valor negado, en este caso se habla de humorismo.

Humorismo y comicidad en las teorÃas del humor

Desde los inicios de la filosofÃa occidental y hasta el siglo XX, los filósofos trataron de explicarse la naturaleza del humor. Podemos distinguir tres teorÃas fundamentales: la teorÃa de la descarga, la teorÃa de la superioridad, y la teorÃa de la incongruencia.

TeorÃa de la descarga

Para Freud las expresiones de humorismo, comicidad y chiste son fuentes de placer porque ahorran al hombre un gasto de energÃa psÃquica.

Los distingue por el tipo de gasto psÃquico ahorrado: «El placer del chiste surge de un gasto de inhibición ahorrado; el de la comicidad, de un gasto de representación (ideación) ahorrado y el de humorismo, de un gasto de sentimiento ahorrado. En estas tres modalidades de trabajo de nuestro aparato psÃquico, el placer proviene de un ahorro; las tres coinciden en recuperar, desde la actividad anÃmica, un placer que, en verdad, sólo se ha perdido por el propio desarrollo de esa actividad».

En Aristóteles, el alma se caracteriza por tener pasiones que luchan por liberarse, y tanto el humorismo como la comicidad âtragedia y comediaâ tienen por misión purificar el alma por medio de la catarsis. Es decir, filtrando la realidad por el humor, representándola, eliminarÃamos ciertas tensiones negativas, llegando a un equilibrio emocional.

TeorÃa de la superioridad

Creada desde Platón y mantenida hasta el siglo XVIII, sostiene que toda experiencia humorÃstica surge como manifestación del sentimiento de superioridad del hombre hacia el hombre.

Los filósofos de la Antigüedad, desde la Escuela Platónica, encontraban la risa inmoral y arrogante porque «al descubrir un vicio o una desgracia en el otro y reÃrnos por ello con menosprecio burlón, sólo provocaremos una reacción violenta». Para Aristóteles, la comicidad es la manifestación de un sujeto que arroga superioridad: «El que rÃe de otro afirma más o menos orgullosamente su yo». En el siglo XVII, Hobbes lo contempla desde la perspectiva «reÃrse de los errores, vicios o defectos de los otros es un signo de pusilanimidad pues las labores de las grandes mentes, de los esclarecidos, es ayudar y liberar a los otros del desdén».

El principal exponente de esta teorÃa, Henri Bergson, presupone un elemento psicológico de agresividad. La comicidad serÃa una fórmula civilizada de liberar un cúmulo de emociones e impulsos que reprime la vida en sociedad, como el miedo o el sadismo, se trata de un cauce para ejercer una represalia contra quienes consideramos inferiores a nosotros. «La comicidad expresa cierta imperfección individual o colectiva que exige una corrección inmediata». Para Bergson, la risa es una especie de correctivo. «En la risa observamos siempre una intención no declarada de humillar». Nos sentimos superiores a las personas de las que nos reÃmos, porque piensan de forma diferente y toman en serio cosas que nosotros no consideramos. De esta idea parten todas las teorÃas del humor basadas en el concepto de superioridad. RidiculizarÃamos a los demás con tres objetivos: correctivo social, azote u hostigamiento y censura. Como expresa Charles Baudelaire en su ensayo Lo cómico y la caricatura, «... El Ser que quiso multiplicar su imagen no ha puesto en la boca del hombre los dientes del león, pero el hombre muerde con la risa; ni en sus ojos la astucia fascinadora de la serpiente, pero seduce con las lágrimas».

TeorÃa de la incongruencia

No todos los estudiosos de lo cómico dan a la risa la función de catarsis o de correctivo social. La risa puede provenir de la convergencia inusual, inconsistente o incompatible de ideas, situaciones, conductas o actitudes. Una situación en la que la comprensión de una relación visible secuencial es esperada, y en cambio, ocurre algo inesperado. Este tipo de teorÃa fue desarrollada principalmente por Schopenhauer: «La causa de lo risible está siempre en la subsunción o inclusión paradógica, y por tanto inesperada, de una cosa en un concepto que no le corresponde, y la risa indica que de repente se advierte la incongruencia entre dicho concepto y la cosa pensada, es decir, entre la abstracción y la intuición. Cuanto mayor sea esa incompatibilidad y más inesperada en la concepción de que rÃe, tanto más intensa será la risa». También para Schaeffer, «la risa o el placer asociado a la risa es el resultado de la percepción de una incongruencia en un contexto lúdico, esto es, un contexto basado en la ausencia de racionalidad».

Asà podemos concluir que, humorismo y comicidad son dos conceptos diferentes. La comicidad puede venir del deseo de reÃrse de algo o de alguien que consideramos inferior o de una simple necesidad de exteriorización lúdica. El humorismo se origina al calor de un escepticismo polÃtico, existencial o de cualquier otro tipo. La comicidad es un fenómeno más superficial que el humorismo, en cuanto su función principal es hacer reÃr, divertir o, en el peor de los casos, agraviar. La comicidad nos hace reÃr y nos entretiene, el humor nos hace reÃr y pensar. La comicidad es situacional: torpeza, ridiculez, absurdo, incongruencia y está en relación con las limitaciones de los individuos. El humor juega con las «insuficiencias de la condición humana». Encierra la crÃtica incluyendo también al sujeto. En su ensayo Pirandello lo define asÃ: «En el humorismo, la reflexión no se esconde, no permanece invisible sino que se pone ante la emoción inicial como un juez, la analiza, desapasionadamente, y descompone su imagen. Sin embargo, de este análisis, de esta descomposición, emana otro sentimiento: aquel que podrÃa denominarse el sentimiento de lo contrario».

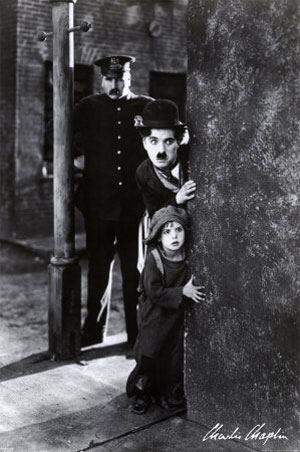

|

| Charles Chaplin, S. Rankin Drew, El chico [The kid], 1921. |

Podemos ilustrar este concepto remitiéndonos a uno de los máximos exponentes del cine cómico junto con Buster Keaton, Max Linder o Jacques Tati, en los albores de nuestra cultura audiovisual. Cuando Chaplin construye el personaje de Charlot, un vagabundo de la urbe moderna, sin riquezas ni predisposición para conseguirlas, sus desventuras no son representadas desde el dolor âsentimiento inicialâ sino desde su contrario: la hilaridad. Asà se apropia de los polos de toda contradicción humorÃstica. A la vez que hace reÃr, compadece a los excluidos y condena la indiferencia de los que marginan. El humorismo es un instrumento de la inteligencia liberadora y corrosivo (incisivo, mordaz, hiriente) de la verdad. El humor crÃtico es cuestionador, contestatario.

El humorismo es un sentimiento antitético que puede ser, como la risa, tanto de alegrÃa como tristeza. Gómez de la Serna incide en la concepción elevada del humorismo donde las cosas no pueden ser de otra manera; se trata de una forma que permite recoger lo inconcluso, abrir un espacio de libertad, desmontar las certezas: «Toda obra âapunta en Ismosâ tiene que estar descalabrada por el humor, con sospechas de humorÃstica; si no, está herida de muerte, de inercia, de disolución cancerosa». El humor surge también como una lucha contra lo dado, contra los convencionalismos.Â

Para saber más:

Adorno, T.W.: TeorÃa estética, Madrid, Taurus, 1986 (1.ª ed.).

Aristóteles: Poética, Madrid: Alianza, 2004 (1.ª ed.).

Baudelaire, Ch.: Lo cómico y la caricatura, Madrid, Visor, 1989.

Bergson, H.: La risa. Ensayo sobre la significación de lo cómico, Madrid, Alianza, 2008.

Freud, S.: El chiste y su relación con lo inconsciente, Madrid, Alianza, 2000 (1ª ed.).

Hegel, G.W.F.: De lo bello y sus formas: (estética), Madrid, Espasa-Calpe, 1980.

Hobbes, T.: AntologÃa, Barcelona, PenÃnsula, 1987.

Huizinga, J.: Homo ludens. El juego y la cultura, Madrid, F.C.E., 2008 (1.ª ed.).

Jankélévitch, W.: La ironÃa, Madrid, Taurus, 1982 (1.ª ed. 1964).

Kant, I.: CrÃtica del juicio, Madrid, Espasa-Calpe, 2001 (1.ª ed.).

Lipovetsky, G.: La era del vacÃo. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Barcelona, Anagrama, 2003.

Ortega y Gasset, J.: La deshumanización del arte, Madrid, Alianza, 1983.

Pirandello, L.: El humorismo, Madrid, Espasa-Calpe, 1961.

Platón, Diálogos. Obra completa en 9 volúmenes. Volumen III: Fedón. Banquete. Fedro. Madrid: Gredos, 2003.

Schopenhauer, Arthur, El mundo como voluntad y representación, Barcelona: Planeta-De Agostini, 1996.

Silvia Hernández Muñoz. Diseñadora gráfica y docente en la Universidad de Zaragoza, imparte las asignaturas de Diseño gráfico en la titulación en Bellas Artes desde el año 2007. Es doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Sus lÃneas de investigación versan sobre imagen digital y la docencia en diseño gráfico, en varios grupos de investigación. Actualmente desarrolla su proyecto artÃstico personal en ilustración y serigrafÃa, como evolución de su investigación doctoral.

Silvia Hernández Muñoz. Diseñadora gráfica y docente en la Universidad de Zaragoza, imparte las asignaturas de Diseño gráfico en la titulación en Bellas Artes desde el año 2007. Es doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Sus lÃneas de investigación versan sobre imagen digital y la docencia en diseño gráfico, en varios grupos de investigación. Actualmente desarrolla su proyecto artÃstico personal en ilustración y serigrafÃa, como evolución de su investigación doctoral.

* Este artÃculo  es parte de la investigación realizada por Silvia Hernández en su tesis doctoral Humorismo y vanguardia. La representación gráfica del humor, defendida en la Universidad Politécnica de Valencia en noviembre de 2011.

|

La otra generación del 27

Los humoristas del 27

(y su visita a Valencia)

Especies del humor

El diseño del humor gráfico

¿Pertenece el humor al diseño?

Introducción

#03 â Humor

Editorial #03:

Humor

Campaña #03 Humor

Humor Blanco

Campaña #03 Humor

Humor Verde

Campaña #03 Humor

Humor Negro