El problema de la libertad.

Sobre diseño y activismo

Es necesario dar un paso más allá en el debate sobre diseño y activismo y detectar algunas cuestiones antisociales que derivan de la estrecha vinculación entre el diseño y los valores del capitalismo.

| Aitor Méndez | Enero de 2012 |

En el escenario actual la macroestructura financiera aboca a naciones enteras a una disyuntiva atroz: elegir entre la desaparición del estado de bienestar âacarreando la consiguiente condena al trabajo perpetuo con contraprestaciones cada vez más exiguasâ o la salida fulminante del euro con la consiguiente amenaza de pobreza y escasez instaladas también a perpetuidad.

En este marco, el debate sobre diseño y activismo quedarÃa constreñido dramáticamente si se limitara a las tradicionales reclamaciones sobre la sostenibilidad medioambiental, la ética en la elección adecuada de «clientes» (por ejemplo, el trabajo para organizaciones con actividad polÃtica o humanitaria) o la consolidación de relaciones laborales respetuosas. Sin menospreciar este tipo de conductas, en cierta medida necesarias y saludables, es necesario dar un paso más allá y detectar algunas cuestiones profundamente antisociales que la práctica del diseño alimenta de forma natural desde sus inicios.

El nacimiento del diseño gráfico, tal como lo conocemos hoy, es habitualmente contextualizado en la modernidad, con las revoluciones industriales y la aparición de las economÃas de escala, donde las necesidades de diseño requerÃan una industrialización paralela de los mecanismos de producción y de las comunicaciones. Según esta convención, el diseño nace al calor de la industria y al servicio del mercado. No es de extrañar que, como veremos más adelante, los valores que el capitalismo destila estén muy próximos o sean idénticos a los valores atribuidos a un correcto diseño.

Valores, capitalismo y diseño

Con sus dos dispositivos de sujeción, dinero y cultura, el capitalismo ha sido implacable a la hora de distribuir e imponer un sistema coherente a lo largo del mundo entero mediante la eficaz realimentación entre capital crematÃstico y capital simbólico. Es ejemplar cómo el capitalismo, en su vertiente económica, es estimulado por un sistema de valores que lo acompaña y lo protege instalándose en el imaginario colectivo con una eficacia asombrosa. Ideas como la creatividad, la purificación mediada por el trabajo o la eficacia competitiva ocupan lugares privilegiados en nuestras escalas de valores. Son, sin embargo, un subproducto memético de la subjetividad capitalista.

La práctica del diseño adquiere una relevancia crucial en este proceso en tanto refleja, contiene y alimenta este sistema dual ya que aborda tanto la función simbólica como la función instrumental. Digamos, por poner un ejemplo, que un exprimidor deberÃa poder exprimir (función instrumental) pero, a la vez, transmite ciertos atributos relacionadas con su uso, posesión, su lugar en el mundo, etc. (función simbólica). Podemos encontrar una comparativa tÃpica entre el exprimidor de Starck, con una predominante presencia de los valores simbólicos y uno diseñado por Braun, cuyo objetivo es racionalizar el proceso de exprimido. En diseño gráfico no es tan fácil como en industrial separar las dos funciones pero, aún con esa confusión, podemos ver que el diseño gráfico también opera en los dos dominios. AsÃ, en la práctica del diseño, tenemos una parte que se ocupa de racionalizar y rentabilizar procesos, relacionada estrechamente con la cuestión económica y otra parte, la simbolización, relacionada con la cuestión cultural, los dos modos de sujeción antes mencionados.

|

| Philippe Starck, exprimidor «Juicy Salif», 1990. |

|

| Dieter Rams, «Braun Citromatic», 1972. |

A lo largo de la historia del diseño han existido distintas posiciones sobre la forma de enfrentar las dos funciones, siendo ejemplos antagónicos la etapa moderna, con su pretensión de abandono de la función simbólica y la etapa posmoderna que, reaccionando a la anterior, desembocó en su hipertrofia. No es el momento de analizar las diferentes posiciones, sino meramente establecer la estrecha conexión entre capitalismo y diseño.

Los sistemas de valores inherentes a la práctica del diseño son, en gran medida, coincidentes con las necesidades de desarrollo del capitalismo. Veamos algunos ejemplos.

La crisis actual, en términos muy generales, habrÃa sido producida por un creciente desequilibrio de poder debido a que las estructuras sociales, en su progresión evolutiva, han sido capaces de acumular poder que es utilizado, a su vez, para la obtención de poder adicional. La espiral resultante deviene en una polarización creciente entre dichas estructuras y la sociedad civil no organizada, desembocando en una confrontación entre los intereses privados y los colectivos que, finalmente, ha arrasado con la colectividad. Aún reconociendo la exagerada simplificación de este modelo, resulta útil para la constatación de dos cosas: primero, que las tentativas de organización civil en contra de los poderes dominantes se aglutinan en torno a la idea de autoorganización, en un intento de quebrar la dinámica del crecimiento exponencial de poder. Segundo, que la sociedad organizada jerárquicamente es un subproducto de la autoorganización inherente al estado natural de las cosas. En otras palabras, la solución al abuso de poder no puede delegarse enteramente en la autoorganización social porque desemboca, habitualmente, en estructuras jerárquicas de distinto tipo. Debe existir un elemento cualitativo adicional, simplemente, una especial atención a los mecanismos para la restitución de la capacidad de decisión del individuo y su incidencia en la colectividad.

En cualquier sistema de organización social, la dimensión global, la suma de individualidades, despierta la conciencia social y la cooperación mientras que su dimensión jerárquica, las estructuras de poder, despiertan un espÃritu competitivo. Integrarse en un núcleo de poder, en tanto es excluyente, implica competir por el dominio de los recursos al alcance de ese núcleo. Asà las cosas, podemos definir un primer modelo de confrontación entre unas tendencias aglutinadoras y otras distributivas para, posteriormente, intentar una traslación al ámbito del diseño.

Diseño de identidad y comunicación

En el terreno del diseño gráfico, hay una disciplina que puede ilustrar muy bien la premisa anterior de que sus valores inherentes coinciden con la subjetividad capitalista. Es el caso del diseño de identidad, donde los valores reconocidos universalmente para la elaboración de un logotipo incluyen pregnancia, claridad, rotundidad y sÃntesis. Lo que se pretende con tales atributos no es otra cosa que competir en la esfera semiótica. La necesidad de llegar antes que el otro a un receptor en un espacio de comunicación saturado implica que el mensaje debe ser conciso, claro y rápidamente decodificable. AsÃ, los valores competitivos propios del mercado son transferidos al ámbito estético.

Pero, un mensaje claro y conciso, ¿no es bueno en cualquier circunstancia? SÃ, la corrección en la construcción del mensaje no entraña ningún problema en sÃ, es el imperativo de la velocidad lo que genera un tipo de relación nociva entre emisor y receptor y una estructura social desequilibrada. La urgencia por competir elimina los mensajes que requieren una digestión y asimilación lenta y priorizan aquellos más simples e instantáneos.

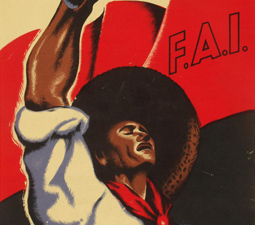

Esta selección evolutiva del ecosistema memético predomina en entornos de comunicación en desequilibrio: con dispositivos mediáticos que tratan de llegar desde un punto a muchos. La publicidad y la propaganda electoral, por definición, serÃan buenos exponentes de este fenómeno. Aquà podrÃamos encontrar un primer elemento para la construcción de una práctica de diseño que pudiera recuperar, en alguna medida, un componente social: el diseño debe alejarse del escenario mediático, lo que constituye, en sÃ, una práctica antinatural. Si el diseño nace con la necesidad de industrializar la comunicación, el instinto natural del diseñador será âlo es en la prácticaâ aprovechar los medios de difusión al máximo. Pedir tal renuncia al diseñador es equivalente a educar un perro de caza que debe luchar contra su instinto para no comerse la pieza que su amo ha cobrado y devolverla intacta. Mi consejo aquà es claro: aléjate de la difusión masiva. Cualquier trabajo desarrollado en torno a esa necesidad de difusión impulsará la generación de estructuras sociales piramidales devolviendo a las personas a un tipo de relación parecido al que se da en ganaderÃa intensiva.

Hill Hicks, «Sobre marketing y publicidad»Â

Es interesante observar cómo la democracia, a pesar de constituir un tÃmido intento en la restitución de una parte del poder de decisión al individuo, utiliza los medios de masas como herramienta primera de comunicación, lo que equivale, en su terreno, a una especie de totalitarismo informativo. Los medios de comunicación, al instalarse en el desequilibrio mediático y carecer de mecanismos de reciprocidad directa, reproducen los mismos presupuestos antidemocráticos que serÃan inadmisibles en otros ámbitos.

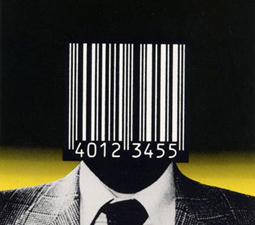

Otra cuestión relacionada con la organización social jerarquizada y su correlato en el desequilibrio de las comunicaciones es el mecanismo de subjetivación alrededor de la identidad corporativa. Asumimos que una identidad colectiva, en su dimensión completa, se construye en las mentes de las personas con cada pequeño evento relacionado con el colectivo. Cada elemento que un observador percibe en relación con ese colectivo contribuirá a modificar su idea del colectivo. Cada palabra que cruza con un empleado, cada email que recibe, o cada sede que visita contribuirán a modificar la definición mental que servirá para la tarea de identificación. Esta identidad es lo más parecido a una idiosincrasia auténtica, si tal cosa existiera y, por descontado, está en permanente evolución.

El diseñador de identidad, ante este panorama, se propone subvertir esta suerte de autoorganización identitaria programando un código que le permita sustituir la identidad forjada en la sedimentación natural y paulatina de las interacciones por una identidad sintética, en sentido estricto, construida, a partir de elementos útiles a sus propósitos. La identidad transmitida será entonces un constructo artificial hecho a la medida de los intereses particulares. Se revela aquà la labor del diseñador como un trabajo al servicio de un control central. En la construcción de identidad no intervienen ya los diferentes tentáculos o terminaciones de la estructura sino que refleja únicamente los intereses y actuaciones del dispositivo de control central, sea este una junta directiva de una empresa o cualquier otro. Podemos decir, entonces, que el modelo de construcción de identidad es el reflejo de su estructura organizativa.

Si bien este procedimiento se ha revelado extremadamente eficaz en el ámbito mercantil es necesario cuestionar, en conjunto con un cuestionamiento más amplio del capitalismo, su pertinencia moral. Quizá, en algunos casos, la construcción atomizada de los rasgos identitarios âsin intervención de un diseñadorâ pueda resultar beneficiosa para las entidades mercantiles en tanto se revelarÃan más como son y redundarÃa en una relación más honesta con su público, pero no es mi intención resolver aquà los problemas de las empresas ni ofrecer recetas para su mayor sostenibilidad puesto que, según parece, no les va tan mal instalándose en un sistema de comunicación ficcional. Lo que me ocupa, al contrario, es la forma de construcción de identidad de organizaciones horizontales que tratan de ofrecer oposición a los poderes consolidados del capital.

Este tipo de organización civil, como hemos señalado antes, difiere en su carácter distribuido. Tiende a revelar la voz individual de forma que la sociedad resultante no esté organizada en jerarquÃa. Aunque, a la postre, la organización se produce inevitablemente desde la autoorganización resultando en distintos tipos de estructuras con un grado variable en la centralización del control. La pregunta aquà es obvia: Si el modelo de diseño de identidad habitual para estructuras sociales jerárquicas es reflejo de esa jerarquÃa ¿es válido también para las organizaciones horizontales? La respuesta es, no. En distinta medida, estas organizaciones poseen acuerdos tácitos internos que constituyen un denominador común que resultarÃa útil para la construcción de la identidad gráfica.

Es decir, poseen unos rasgos identitarios consensuados que hacen posible el uso de significantes gráficos más o menos estables. En la medida que estos rasgos respondan a un reflejo centralizado o comunitario han de situarse en un lugar u otro del eje que cruza desde la identidad férreamente programada hasta la identidad construida por sedimentación âsin programación algunaâ. Una vez situados, la decisión sobre el método de generación de identidad deberÃa ser consecuente con esa posición. A lo largo de mi trayectoria he podido ensayar algunas estrategias que resultaron antagónicas a la forma tradicional de diseñar, atendiendo al objetivo de devolver la voz al individuo.

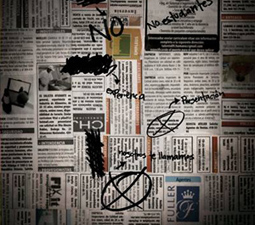

De forma muy resumida, el modelo de diseño permite que la gráfica de un proyecto dado sea intervenida o modificada por sus periferias, que devienen centros de nuevo. No me extiendo en esta cuestión. Ofrezco aquà un documento con la investigación en curso de uno de los ensayos.

La conclusión, siempre provisional, de este planteamiento desemboca en la segunda premisa para la definición de un diseño âactivistaâ o que pretenda instituirse contrapoder. Consiste en la retirada del dogma, en la renuncia al mensaje propio, excluyente o centralizado. Es la designación del signo como una zona de construcción colectiva. Como la anterior, esta es una premisa que opera en dirección contraria al trabajo tradicional del diseñador, cuya trayectoria, formación y objetivos le inducen a normalizar y reglar.

Algunas propuestas

Hay otro elemento que apoyarÃa esta propuesta de abandonar o relajar la planificación, de abandonar, en cierta medida, el diseño como actividad profesional dejando el terreno despejado a la formas de expresión interpersonal. Me refiero al proceso de pérdida de calidad semiótica en la medida que nuestro público se amplÃa. La cuestión es simple, a mayor número de interlocutores, más pequeño es el marco de referencia en común y menor el rango semiótico que disponemos para comunicar con el grupo. La consecuencia en un extremo serÃa, como en el caso de la publicidad masiva o la propaganda ideológica de los aparatos estatales, la reducción dramática del código lingüÃstico a cuatro cuestiones universalmente digeribles. En el otro extremo, tendrÃamos las producciones interpersonales, simbolizaciones dirigidas a un otro con el que quizá compartes algo.

En ese contexto, el rango semiótico puede ampliarse indefinidamente, proponiendo desde referencias locales y referencias a otros ámbitos de la cultura (imposibles de usar cuando te diriges a un público masivo), chistes privados (imposibles de usar cuando te diriges a un desconocido), chascarrillos (demasiado zafios para ser usados en un trabajo producido industrialmente en serie) o referencias cultas (que en un trabajo comercial resultarÃan pedantes).

Se trata, en última instancia, de eliminar las exigencias del mercado, con su escala de valores y su moral implÃcita, y recuperar el valor de la individualidad que suma en lo colectivo, devolviendo el rango de persona a aquellos que lo perdieron en favor de un tipo de especulación simbólica caracterÃstico del capital cognitivo. Aludo ahora a la producción industrial de subjetividad, una subjetividad extendida y replicada hasta la extenuación, cuya principal consecuencia es abocar a millones de personas a la toma voluntaria de decisiones que operan en su contra y cuya principal causa se encuentra en una forma de éxito: la conquista de ciertos ámbitos de libertad. Desde el mismo momento en el que el individuo obtiene un ámbito de libertad es acosado por incontables instancias para modelar su perspectiva en favor de intereses ajenos. Desde que uno puede votar, es condicionado para hacerlo en una u otra dirección. Si puede comprar, también se verá motivado por agentes externos para generar necesidades superfluas. La publicidad y la propaganda está dirigida a producir un determinado tipo de subjetividad de tal forma que el individuo tome decisiones que «parecen suyas» en favor de intereses ajenos, en un proceso de inversión de la autonomÃa en heteronomÃa, el condicionamiento externo de la propia voluntad.

Sin embargo, estos agentes, la publicidad y la propaganda, por estar orientados explÃcitamente al control subjetivo, son menos perniciosos que aquellos cuya función simbólica pasa desapercibida. La escala de valores inherente a la práctica del diseño profesional es sutil y soterrada. La efectividad, la pregnancia y el control son valores transmitidos sin anuncio alguno, penetran sin dolor en el sistema cognitivo y su asimilación no es advertida ni tiene oportunidad de ser evaluada. El mismo sistema de valores acuña también la idea de éxito, el amor por el trabajo, el desprecio por la acción polÃtica y el entretenimiento en forma de consumo de producto cultural, siempre desprovisto de criticidad.

Casualmente, un conjunto de valores muy apropiados para el desarrollo del capitalismo. A la cabeza de estos encontramos la creatividad, el arte o el diseño, entendidos como signos sin un sentido claro, reificaciones de procesos complejos y extremadamente diversos, son receptores de capital simbólico canjeable por distintas prebendas en el mercado de la visibilidad, la autoestima y el reconocimiento social.

|

| «El trabajo os hará libres». Instalación de Pierre Valls en la facultad de Bellas Artes de la UCM. |

Ãtica y sistema capitalista de valores

Un buen ejemplo del sistema de valores que el capital inyecta en el imaginario se puede encontrar, precisamente, en el libro Good: Ãtica en el diseño gráfico que, en una entrevista a Anthony Grayling, filósofo británico, reproduce uno por uno los tópicos que construyen soterradamente la subjetividad capitalista alrededor del diseño.

«Si quieres tener una buena vida y hacer el bien, tienes que ser bueno contigo mismo. Tienes la obligación de ser un buen administrador de tu talento y tienes que cuidarte para ser una persona más próspera y efectiva.»

Aquello que es éticamente aceptable se confunde con el tipo de proceder adecuado a la inserción en el mercado. Eficacia y prosperidad asumen el rango de valores morales. Y sigue:

«Existe un argumento práctico que afirma que tienes que conseguir el máximo de beneficio para el mayor número de personas posible: asÃ, por ejemplo, trabajarÃas únicamente para organizaciones caritativas en lugar de hacer lo que personalmente te gusta más. Si las dos opciones coinciden, fantástico, porque entonces lo que te beneficia como individuo y que te hace más feliz, más efectivo, más productivo, más creativo y te hace sentir más vivo, también sirve a los demás. Pero si uno se dedica a ser altruista con los demás puede poner en peligro su capacidad para ser bueno con otras personas».

Instituir la caridad como ejemplo de comportamiento ético es una conducta tÃpicamente capitalista en la medida que la caridad funciona como legitimación de las grandes fortunas y, por otra parte, actúa como solución o parche a un problema ya consolidado: la pobreza o la desigualdad. TÃpicamente, el capital se ocupa de instituir como valores morales las soluciones a posteriori en detrimento de las actuaciones que dejarÃan de producir dichos problemas, localizados, básicamente, en la acumulación de capital. AsÃ, las soluciones reactivas sepultan aquellas que proactivamente podrÃan redundar en un escenario más justo para todos.

Adicionalmente, Grayling continúa con la productividad como valor moral al que añade la creatividad y la felicidad, siempre vinculada a esa idea de éxito y prosperidad. Como colofón sitúa el altruismo en la cúspide de la corrección ética a la vez que asume su inviabilidad, una posición que justifica tácitamente la actuación en intereses privados. Todo ello en el mismo párrafo y con la pretensión de establecer los lÃmites éticos del diseñador.

«Yo dirÃa que un diseñador que no ha tenido en cuenta que su trabajo sea atractivo, encantador o interesante, ha fracasado».

Finalmente, el fracaso hace su aparición en relación con la estética. Una estrategia tÃpica en la que el trabajo «creativo» o «encantador» opera como contenedor de un capital simbólico canjeable en crematÃstico.

A modo de conclusión

El diseño, en su relación con el activismo, no debe limitarse al diseño de protesta, sostenible o laboralmente justo. Hay que buscar los mecanismos de producción, las tecnologÃas y las conductas que perviertan el sustrato simbólico naturalmente inserto en la práctica del diseño. Es una cuestión compleja y dificil cuyo eje principal pasa por la autoconstrucción de la subjetividad. Uno debe ser, pero como resultado de la interacción con su entorno local âen un sentido amplio, los intereses propios pueden considerarse locales aún si te remiten a una lejanÃa en el espacioâ y resistir contra la injerencia de los imperativos macro-escópicos que le reconstruyen a uno mismo como espejo de intereses espurios, evitando la sustracción de nuestros pequeños y parciales ámbitos de libertad. Hay que cultivar la idea de solidaridad y cooperación, pero no entendida como la solidaridad de nuestro «cliente» al estilo de la ONG de turno, sino la solidaridad de nuestra posición como diseñadores, lo que incluye redefinir la idea de propiedad intelectual en nuestro propio trabajo y renegar de muchas habilidades como comunicadores, en favor de posiciones inclusivas y en detrimento de las exclusivas, propiciando algo parecido al decrecimiento económico, aplicado al capital simbólico. Esta es la forma de afrontar las perversiones constitutivas del diseño y un terreno aún sin explorar. Hacer una labor de protesta por causas sociales, no está mal, pero hemos olvidado hacer primero la limpieza en casa.

Para saber más:

Roberts, L.: Good: Ãtica en el diseño gráfico, Barcelona, Index Book, 2009.

Aitor Méndez es diseñador gráfico. Trabaja fundamentalmente para los campos del arte contemporáneo y del diseño editorial. Entre sus proyectos se encuentran «Madrid Abierto» y el festival de arte experimental «MAD03». Forma parte del consejo asesor de la gestora cultural independiente Off Limits/Maelström y es miembro del consejo de redacción de la revista de arte Nolens Volens. Es editor del blog de arte polÃtico «Contraindicaciones».

Aitor Méndez es diseñador gráfico. Trabaja fundamentalmente para los campos del arte contemporáneo y del diseño editorial. Entre sus proyectos se encuentran «Madrid Abierto» y el festival de arte experimental «MAD03». Forma parte del consejo asesor de la gestora cultural independiente Off Limits/Maelström y es miembro del consejo de redacción de la revista de arte Nolens Volens. Es editor del blog de arte polÃtico «Contraindicaciones».

(FotografÃa de Luis Miguel Castañeda)

|

Diseño y activismo.

Un poco de historia

Diseño gráfico y reivindicación

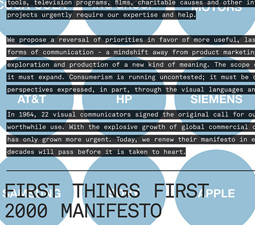

Manifiesto First Things First 2000

Diseño activista por un mundo sostenible

Cuando la letra puede cambiar el mundo. Futurismo, Dadá y tipos

La lucha antifranquista

y la gráfica Pop catalana

Diseño gráfico y arte activista. Un proyecto docente en México

Feminismo: una contribución crÃtica al diseño

First Things First Manifesto

Un Mundo Feliz:

«El activismo es una actitud»