Cuando la letra puede cambiar el mundo. Futurismo, Dadá y tipos

A comienzos del siglo XX, futuristas y dadaÃstas vieron en la tipografÃa una herramienta para transformar la sociedad.

| Raquel Pelta | Enero de 2012 |

«La imprenta es un ejército de 26 soldados de plomo con el que se puede conquistar el mundo». Como Gutenberg, –a quien se ha atribuido esta frase–, a lo largo de la historia han sido muchos los personajes conscientes de la influencia de la tipografÃa en la sociedad. Los intentos por parte del poder de controlarla pero, también, su empleo en defensa de la libertad ponen de relieve que, desde su nacimiento en el siglo XV, ha sido temida y respetada por su capacidad para diseminar ideas, despertar conciencias, movilizar a la población y, en definitiva, contribuir al impulso de la democracia.

Pero si la supuesta frase de Gutenberg se refiere a la tipografÃa como medio tecnológico y a su potencial para la propagación del conocimiento, a partir del siglo XX y con esa concepción como telón de fondo, la reflexión sobre su papel social se ha centrado, sobre todo, en las posibilidades de la composición tipográfica para incidir en el pensamiento y en el lenguaje y, con ello, para transformar el mundo.

Desde que Saussure dio a conocer sus teorÃas lingüÃsticas, el siglo XX se ha caracterizado por una preocupación casi obsesiva por el lenguaje. Si, además, hablamos de diseño y tipografÃa, podrÃamos trazar un arco que comienza con las vanguardias y llega hasta el postestructuralismo, corriente que protagonizó los años 1980 y buena parte de los 1990. El tema es extenso pero en este artÃculo sólo me centraré en los dos movimientos que dieron inicio a lo que podrÃamos considerar un activismo tipográfico, con el lenguaje como telón de fondo: el futurismo y el dadaÃsmo.

Reorganizar la experiencia: el futurismo.

El 20 de febrero de 1909, Marinetti publicó en el periódico francés Le Figaro el Manifiesto Futurista, con el que definÃa un nuevo concepto de arte y diseño pero, sobre todo, expresaba una violenta reacción contra el status quo. Asà en su punto 11, decÃa: «Lanzamos en Italia este manifiesto de heroica violencia y de incendiarios incentivos, porque queremos librarla de su gangrena de profesores, arqueólogos y cicerones.

|

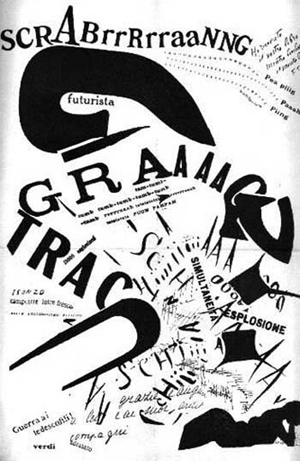

| Marinetti, «Palabras en libertad futuristas», 1919. |

Italia ha sido durante mucho tiempo el mercado de los chalanes. Queremos librarla de los innumerables museos que la cubren de innumerables cementerios.»

Y es que este y otros muchos manifiestos que aparecieron posteriormente, formaban parte, –tal y como señala Richard Humphreys en su libro Futurismo–, «de un programa futurista de raÃz polÃtica, concebido para desorientar y reorganizar la experiencia, primeramente de los italianos y después, de todos los seres humanos, a través de un desbaratamiento radical del lenguaje común».

En palabras de Marinetti, el futurismo era «un movimiento anti-cultural, antifilosófico, de ideas e intuiciones, de instintos, bofetadas, puños purificadores y veloces. Los futuristas luchan contra la prudencia diplomática, el tradicionalismo, la neutralidad, los museos, el culto del libro.»

|

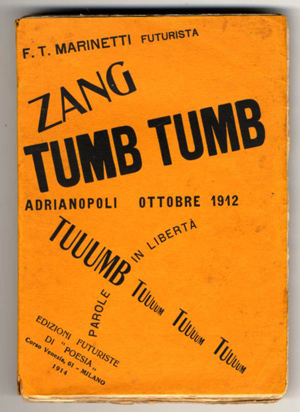

| Marinetti, cubierta del libro Zang Tumb Tumb, 1914. |

En el manifiesto «Destrucción de la sintaxis. Imaginación sin hilos. Palabras en libertad» (Distruzione della sintassi. Immaginazione senza fili. Parole in libertà , 1913), Marinetti afirma que el futurismo se «funda en la renovación completa de la sensibilidad humana, acontecida como efecto de los grandes descubrimientos cientÃficos», entre los que cita el telégrafo, el teléfono, el gramófono, el tren, la bicicleta, la motocicleta, el automóvil, el trasatlántico, el dirigible, el aeroplano, el cinematógrafo, el «gran periódico (sÃntesis de un dÃa del mundo)», unas formas de transporte y comunicación que, en su opinión, ejercen una notable influencia en la mente humana y provocan una nueva percepción del mundo. Y si existe esa nueva percepción es preciso que aparezca un lenguaje también nuevo que permita la entera renovación en la que se fundamenta el futurismo.

Por eso, en la revolución futurista, la palabra impresa fue una herramienta fundamental. Primero como vehÃculo de difusión de su «doctrina» y segundo porque, como escribió también Marinetti: «El libro será la expresión futurista de nuestras conciencias futuristas.»

|

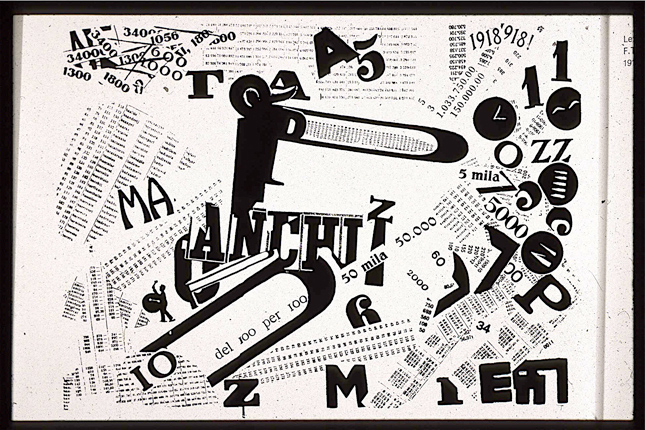

| Marinetti, interior del libro Zang Tumb Tumb, 1914. |

En 1912, tres años más tarde del primer manifiesto futurista, Marinetti publicó el Manifesto tecnico della letteratura futurista, en el que urgió a destruir la sintaxis, abolir la puntuación, asà como los adjetivos, adverbios y conjunciones, a desordenar y destruir el yo literario y a utilizar el verbo en infinitivo.

|

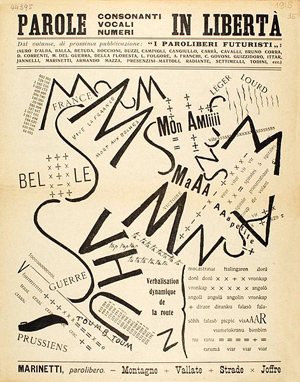

| Marinetti, «Parole in libertà », 1915. |

Estas ideas abrieron el campo a las dimensiones semánticas y visuales del lenguaje. La experimentación tipográfica se entenderá como un ejercicio para derribar las barreras entre las palabras e imágenes y, según indica Humphreys, estará destinado a «explosionar el intrincado edificio de distinciones conceptuales en el cual, según Marinetti, se basaban los efectos decadentes de la tradición y las convenciones».

Para Marinetti: «El libro será la expresión futurista de nuestras conciencias futuristas», y se manifestará «en contra de lo que se conoce como la armonÃa de una composición.» De ahà surgirá la ruptura con la tradición tipográfica y el empleo de varios tipos de letras, de la composición en lÃneas verticales, oblicuas, circulares o enlazadas por paréntesis, espaciadas, etc…, elementos dirigidos a destruir las «ataduras» a las que habÃa estado sometido el lenguaje: la sintaxis, la gramática, la lexicalidad o la producción de significado.

Y es que las «palabras en libertad» fueron un instrumento para construir un «hombre nuevo» a través de la transformación de los códigos que sustentan el lenguaje.

Â

Ser y actuar más que proclamar: Dadá

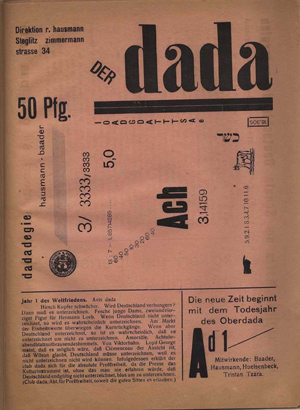

|

| Cubierta del número 1 de la revista Der Dada, 1919. |

Udo Rukser, en un artÃculo publicado en Freie Zeitung en 1919, dijo: «…Dada es menos significativo como movimiento artÃstico que como (movimiento) cultural, humano-polÃtico. Cada movimiento desafiante a lo torpe y superficial es importante… cada artista es un dadaÃsta… en la medida en que tiene el coraje de ser lo que la naturaleza le ha hecho».

Dadá atacó las prácticas aceptadas en polÃtica, religión, arte y moralidad y protestó contra la defensa hipócrita de los valores tradicionales para proponer otros como el individualismo, la libertad y la responsabilidad personal.

Para Allan C. Greenberg, «con su respeto por la libertad y por la vida, el énfasis dadaÃsta se colocó en la existencia sobre la esencia, convirtiéndose más en ser y actuar que en proclamar». Si bien las actitudes hacia el activismo no fueron iguales para todos los artistas, hay que señalar que a través de su trabajo artÃstico, los dadaÃstas demostraron su preocupación por conseguir un mundo mejor que podrÃa lograrse sin la intermediación de las estructuras sociales y de poder existentes hasta entonces.

La personalidad del Dadá y las de sus fundadores y colaboradores quedan patentes en las palabras que Hugo Ball escribió en el primero y único número de la revista Cabaret Voltaire: «Hoy y con la ayuda de nuestros amigos de Francia, Italia y Rusia, publicamos este pequeño cuaderno que debe detallar la actividad de este cabaret cuyo objeto es recordar que, más allá de la guerra y las patrias, hay hombres independientes que viven otros ideales».

Tristan Tzara afirmó tiempo más tarde: «Estábamos resueltamente en contra de la guerra sin por ello caer en las fáciles trampas del pacifismo utópico. SabÃamos que no se podrÃa suprimir la guerra si no era extirpándole las raÃces.

La impaciencia por vivir era grande, el asco se aplicaba a todas las formas de la civilización dicha moderna, a su mismo fundamento, a la lógica, al lenguaje, y la revuelta tomaba formas en las que lo grotesco y lo absurdo primaban sobre los valores estéticos».

Y es que la intención de Dadá era situarse más allá de las fronteras geográficas, las divisiones artÃsticas y las consideraciones polÃticas de la época porque, según comentan Béhar y Carassou: «Dadá es un movimiento internacional que habla todas las lenguas, bebe en todas las culturas, se dirige al hombre entero y no sólo al sentimiento artÃstico. En el plano estético, su mano violenta sembró la confusión en todos los géneros, prohibiendo cualquier clasificación rigurosa. Sus producciones son proteiformes y son objeto al mismo tiempo de la apreciación literaria, plástica, dramatúrgica y sociológica. Buscando la naturaleza poética del hombre tras su barniz cultural, prueba que se puede ser creador sin haber escrito un solo verso ni trazado una sola curva.»

|

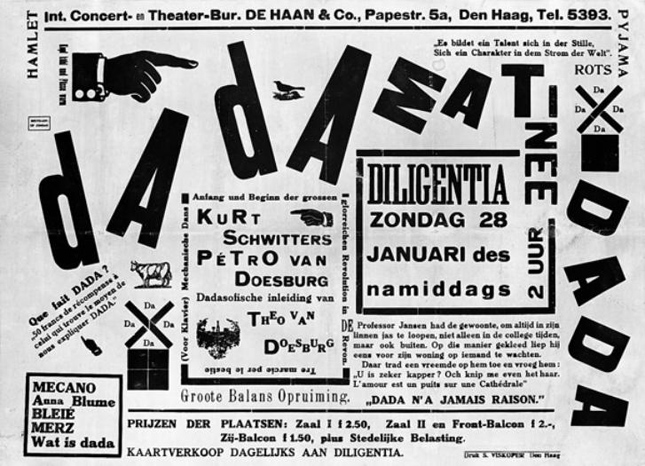

| Theo van Doesburg, cartel «Dada matinee», 1923. |

En su puesta en cuestión de todas esas «formas de la civilización moderna», como dice Tzara, los dadaÃstas arremeten contra el lenguaje porque piensan que tras ese instrumento de relación se esconde su verdadera naturaleza y función: el engaño. Para ellos, la civilización completa está corrompida por las palabras y por los valores de los que son portadoras. En plena guerra, vocablos como Belleza, Verdad, Bien, han demostrado su vacuidad porque los seres humanos no han dejado de matarse y es más, muchas veces, lo han hecho en su nombre. Los ideales más profundos están podridos y Dadá descubre que lo están desde lo más hondo, la actividad intelectual que genera las ideas y las palabras empleadas para describirlas.

Más allá de que el lenguaje pueda ser la expresión del pensamiento, los dadaÃstas lo entienden como un conjunto de sistemas de signos arbitrarios y como el vector de las ideas dominantes. Asà lo observaba Tzara, en su «Manifiesto sobre el amor débil y el amor amargo» publicado en 1920, en el que se preguntaba si se podÃa confiar en las palabras, teniendo en cuenta la arbitrariedad de los signos. Treinta años después de haber desaparecido Dadá, Tzará volvió a hablar de ello: «Nos consideramos los más indicados para hacer objeto de nuestros ataques a los mismos cimientos de la sociedad, al lenguaje como agente de comunicación y a la lógica que era su trabazón».

|

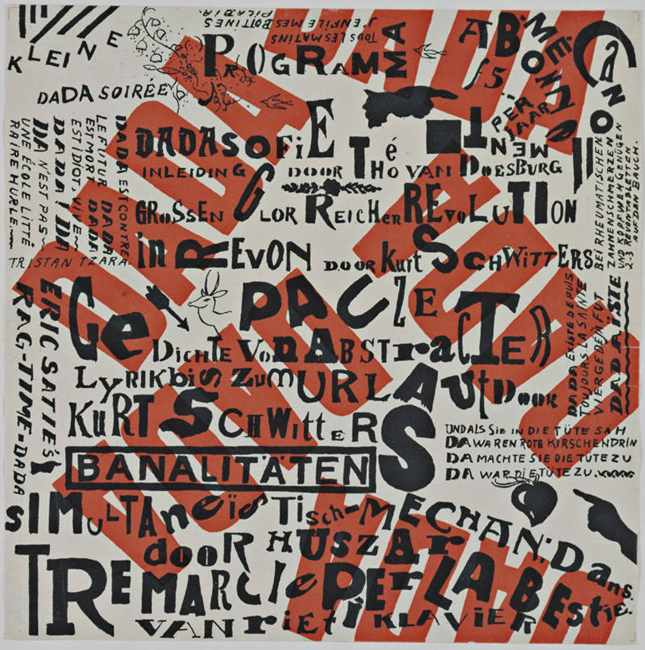

| Theo van Doesburg, Kurt Schwitters, cartel «Kleine Dada Soirée», 1923. |

«El pensamiento se crea en la boca», decÃa Tzara en 1920; no existen ideas fuera del lenguaje porque es un producto social. Y en esa misma lÃnea, Ribemont-Dessaignes afirmó: «No existe nada más que las palabras –y su definición es inútil, como la definición de lo que existe fuera de nosotros y sólo se traduce con palabras. No hay pues realidad –salvo esta palabra. El diccionario basta– y sobra».

El lenguaje crea las cosas y la cultura es un sistema de signos que mantiene las estructuras sociales. Por eso, Dadá combate el lenguaje convencional y lo ataca en su función de armazón de la comunicación, porque es cómplice de la jerarquÃa social bajo sus distintas formas (oral, escrito, plástico, gráfico…). Quiere convencer al público de la naturaleza arbitraria de los signos y, de esta manera, liberarlo de un orden social criminal que ha conducido a la Guerra. A través, pues, de la deconstrucción de la función semántica de los signos, Dadá quiere trastocar y cambiar el mundo.

|

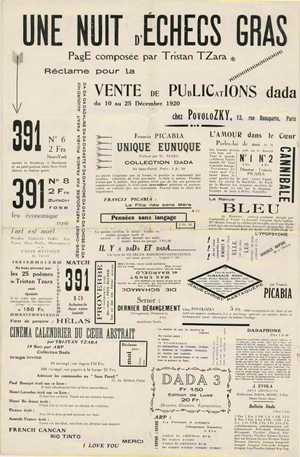

| Tristan Tzara, Une Nuit d'Echecs Gras, página de la revista 391, 1920. |

Para desmantelarlo, hay que producir nuevos signos o violar los códigos establecidos. Por eso también, Dadá rompe con las reglas de lo que es uno de los vehÃculos fundamentales del lenguaje en las sociedades occidentales: la tipografÃa.

Como ha señalado Arthur Cohen, cada espectador de las manifestaciones tipográficas dadaÃstas se ve obligado a forzar al ojo para ver de un modo distinto, a registrar ideogramas más que palabras, a absorber los ritmos del tipo más que la linealidad del plomo que caracterizaba a la tipografÃa tradicional y a descubrir significados ocultos.

Los dadaÃstas tomaron del futurismo la violencia del lenguaje, los conceptos de dinamismo y simultaneidad y el carácter polémico de los manifiestos. Como los futuristas, quisieron acabar con la tradición y buscar nuevos modelos de comunicación pero fueron aún más lejos, conscientes del papel de la tipografÃa en el proceso de deconstrucción del sistema de signos.

Ambas corrientes, sin embargo, ejemplifican bien una parte de la historia de la tipografÃa –la de quienes no han creÃdo en la neutralidad de la letra– que ha recibido poca atención debido al énfasis que a lo largo del siglo XX se ha puesto en los aspectos funcionales del tipo. Ponen, asimismo, de relieve aquello que dijo Herbert Bayer: «la revolución tipográfica no fue un acontecimiento aislado sino que fue de la mano de una nueva conciencia polÃtica y social y consecuentemente, de la construcción de nuevos fundamentos culturales», por eso, sin duda, podemos hablar de tipografÃa activista.

Para saber más:

Belli, G.: «Protagonistas y eventos del futurismo italiano», en VV.AA.: El Universo Futurista: 1909-1936, Buenos Aires, Fundación PROA, 2010.

Carassou, M.; Béhar, H.: Dadá. Historia de una subversión, Barcelona, Edicions 62, 1996.

Dachy, M.: Dada: The revolt of art, Nueva York, Abrams, 2006.

Greenberg, A.C.: Artists and revolution: Dada and the Bauhaus, 1917-1925, Michigan, UMI Research Press, 1979.

Humphreys, R.: Futurismo, Londres, Ediciones Encuentro, 2000.

Mancebo, J.A.: «De las palabras en libertad a la poética del acero».

MartÃn, S.: Futurismo, Taschen, 2005.Â

|

Garcia fonts & co.

La tipografÃa como actitud

Diseño y activismo.

Un poco de historia

El problema de la libertad.

Sobre diseño y activismo

Diseño gráfico y reivindicación

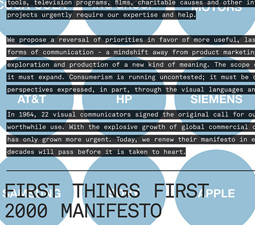

Manifiesto First Things First 2000

Diseño activista por un mundo sostenible

La lucha antifranquista

y la gráfica Pop catalana

Diseño gráfico y arte activista. Un proyecto docente en México

Feminismo: una contribución crÃtica al diseño

First Things First Manifesto