La lucha es de todos. Movimientos juveniles y cartel en Chile

El movimiento estudiantil chileno, surgido en mayo de 2011, está dando lugar a interesantes manifestaciones gráficas que, en parte, recuperan viejas formas de expresión como es el cartel.

| Mauricio Vico | Enero de 2012 |

Los movimientos sociales en Chile del año 2011 estuvieron marcados por un cambio en los métodos de protesta. No solo fueron las marchas sino también el despliegue creativo en los modos de demanda lo que cruzó y consolidó el discurso. Lo interesante de este movimiento es que apareció muy organizado y, bajo la consigna «educación gratuita», utilizó como la plataforma de comunicación más importante Internet. A través de las redes sociales el movimiento logró un impacto y una organización nunca antes vista, descolgándose y alejándose de los medios tradicionales como periódicos, revistas y canales de televisión. (La causa de esto es que en Chile dos grupos económicos concentran el control las cadenas de los periódicos más importantes del paÃs. También las cadenas de TV están en manos de los grupos privados, exceptuando canal 7 que es estatal y generalmente al servicio del gobierno de turno.)Â

Este alzamiento social se manifestó por primera vez el 20 de mayo de 2011 en una marcha contra la construcción de las represas hidroeléctricas en la región de Aysén, en el extremo sur de Chile. Los organizadores convocaron a una manifestación por la principal avenida de Santiago que tuvo un impacto mas allá de lo esperado, pues la concurrencia superó las treinta mil personas. Esto fue solo el inicio de lo que casi de forma inmediata surgirÃa en el paÃs y es que a fines del mismo mes de mayo comenzaron los llamados para protestar en contra de la mala calidad de la educación y el endeudamiento de las familias chilenas en la formación de sus hijos. A esto se refiere la periodista Verónica Smink en su artÃculo «Cómo es el polémico sistema educativo que desató las protestas», detallando que: «El Estado solo financia el 25% del presupuesto del sector público, mientras las tres cuartas partes que restan provienen del bolsillo de los alumnos. La gratuidad de la enseñanza solo se da a nivel básico y esta termina con la educación secundaria. Si un alumno quiere estudiar en la universidad tiene que hacerlo bajo las condiciones que rigen desde 1981, cuando la educación terciaria quedó exenta de apoyo estatal. La situación se agravó en 1990, cuando en un proceso similar al que ocurrió en Perú, se dio el marco legal para que surjan las âuniversidades-empresaâ con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE)».Â

Es decir, un sistema educacional que funciona bajo la lógica del neoliberalismo. Frente a esta situación, los centros de estudiantes universitarios agrupados bajo la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), clamaron por una educación de calidad, su eco fue profundo y a ellos se sumaron los estudiantes secundarios y otras agrupaciones de actores sociales.Â

Los movimientos estudiantiles

Debemos mencionar que cinco años atrás, los estudiantes ya habÃan sostenido un conflicto en torno a la calidad de la educación chilena, en este caso, exigiendo modificaciones a la LOCE. Este movimiento fue denominado «La revolución de los pingüinos» -por el uniforme que llevan los estudiantes secundarios, camisa blanca, chaqueta azul y pantalones grises tiene una analogÃa con los pingüinos- y llevó a los estudiantes secundarios a marchar por las calles reclamando por una mejor educación pública y exigiendo un rol más activo por parte del Estado. Esta «revolución» se inició en abril de 2006 y es el precedente directo de lo generado en 2011 por los estudiantes en Chile, por tanto, es un equÃvoco establecer una derivación de los «los indignados» o 15 M de España para el movimiento estudiantil chileno de 2011.

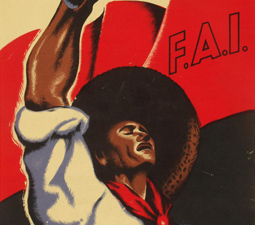

|

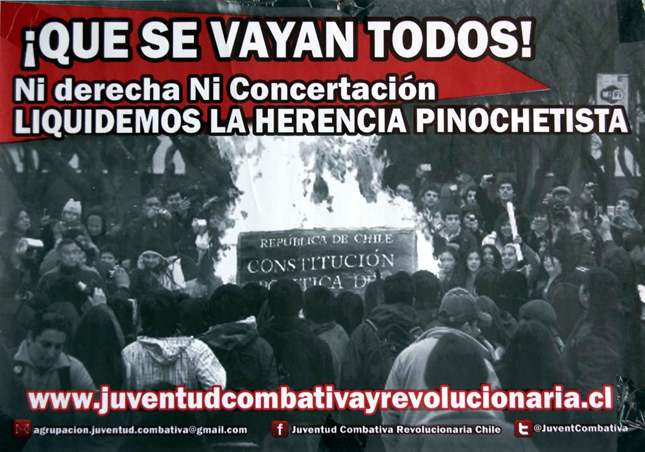

| Cartel que da cuenta del aspecto más politizado del movimiento del 2011, y que hace referencia a un alejamiento de los principales conglomerados que han gobernado el paÃs. El distanciamiento de la polÃtica tradicional es uno de los hechos que marcó las marchas de los estudiantes, dando paso a grupos de tendencias anarquistas. (Autor por localizar, Offset, 2011). |

Uno de los aspectos más interesantes de las manifestaciones iniciadas por los estudiantes en mayo de 2011 estuvo en la perspectiva comunicacional, que se diferenció de lo visto antes, en otros movimientos, por un gran despliegue de expresión visual, a partir de llamativos disfraces, danzas simbólicas y coreografÃas intrépidas, pancartas ácidas, esculturas de gran formato y todo tipo de objetos, pinturas, entre otros. Para alzar la voz las manifestaciones tuvieron un carácter cercano a la performance y a diferencia de otros eventos de protesta ciudadana, las marchas se aproximaron a un carnaval, modos que fueron contagiando al resto del paÃs transformando las protesta callejeras en verdaderas fiestas sociales.Â

A medida que el movimiento fue avanzando y adquiriendo fuerza, se fueron sumando los gremios de profesores, del sector de la salud y una ciudadanÃa que fue empatizando y apoyando a los jóvenes en sus demandas. AsÃ, estas manifestaciones terminaron aglutinando a diferentes sectores que exigÃan cada uno sus propias reivindicaciones sociales. En el centro siempre estuvo la defensa de un ideal común: la lucha por una educación de calidad y pública, también el rechazo a un modelo económico que tiene a la mayor parte de las familias endeudadas, la alta cesantÃa entre los jóvenes, la corrupción, una oligarquÃa polÃtica que no deja espacio de representación a las minorÃas y otros actores sociales emergentes.Â

Aunque por el momento estas protestas hayan terminado, se podrÃa hablar más bien de un receso, ya que en los meses del verano chileno (enero-marzo), la mayorÃa de los estudiantes están de vacaciones. El movimiento está en pleno desarrollo y se espera un año 2012 agitado. Los procesos sociales son largos, con éxitos y fracasos, asà lo ha demostrado la historia de las revoluciones estudiantiles en Chile que tienen sus primeras manifestaciones a principios del siglo XX. No han sucumbido desde entonces y han tenido como enunciado, periodos pendulares en los que avanzan y retroceden, pero son una permanente lucha por reivindicaciones sociales y polÃticas.Â

El cartel difusor de las ideas

La fuerza alcanzada por el movimiento estudiantil de 2011 tuvo a los medios digitales como principal sostén comunicacional, sin embargo una de las «viejas» formas de expresión se mantuvo como elemento difusor: el cartel.Â

El cartel corte polÃtico reapareció pero no en el sentido partidista, sino el de la consigna; de una posición más bien contestataria y de conciencia social, identificando el interés general y promoviendo ideas y acciones que abarcaran un espectro más amplio de lectores. Se ubicó en el campo de la provocación y de la rebeldÃa, y ajeno a la polÃtica partidista, aunque la principal dirigente del movimiento pertenece al Partido Comunista. En este cartel se repiten las constantes de otros periodos históricos, una sociedad que se moviliza y que denota signos de inestabilidad social. Â

|

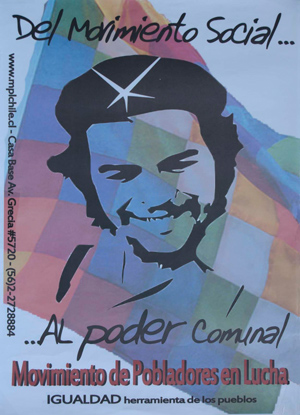

| Una caracterÃstica del cartel polÃtico es la referencia a los héroes, en este caso la invocación de la imagen del guerrillero Ernesto âCheâ Guevara y toda su carga connotativa del idealismo de la izquierda latinoamericana. (Autor por localizar, Offset, 2011). |

El cartel vuelve a identificarse con los conceptos de adhesión, llamando a la libertad, la patria y el acto moral. También aparecen las ideas de rechazo, invocadas a través de la muerte, la deshonra, la injusticia y las ideas extranjeras; el testimonio y la invocación de la autoridad a través de la historia de la nación, el pasado glorioso y los héroes locales, esta idea aunque la más debilitada, en oposición a otra caracterÃstica: la solidaridad; la fraternidad, la causa común están presentes en la mayorÃa de los carteles que aparecieron para las movilizaciones sociales del 2011.

Los carteles del movimiento estudiantil

Después de lo anteriormente descrito resulta imprescindible realizar un análisis de algunos carteles que surgieron en este contexto social. Teniendo como constante su aparición organizada bajo el colectivo y su causa de producción, las principales muestras provienen principalmente de un espacio en el cual la propuesta fue potente y precursora, en los patios de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile (FAU), surgieron carteles que reflejaron todo el espÃritu de la revolución estudiantil y que resultaron emblemáticos para el movimiento.Â

|

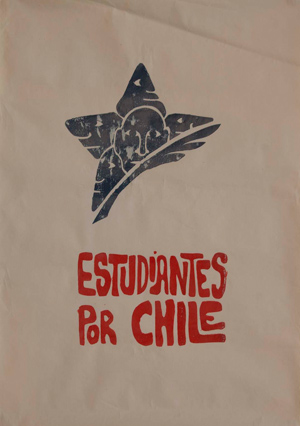

| Uno de los primeros carteles realizados por los jóvenes que se autodenominaron «Estudiantes por Chile». Dichos carteles dieron inicio al desarrollo de una tipologÃa que retoma ciertas caracterÃsticas de un cartel local cercano a lo artesanal, la manualidad. Las referencias a una tipografÃa del cartel de la izquierda chilena, que se realizó bajo el gobierno del Presidente Salvador Allende. (Estudiantes por Chile, serigrafÃa, 2005) |

Un aspecto destacado de los carteles ha sido la precariedad de su producción. Muchos trabajos fueron impresos en serigrafÃa de una manera muy artesanal, y tirajes muy cortos. Los estudiantes buscaron colaborar con la lucha contra la privatización de la educación, «por una educación pública de calidad y gratuita», como decÃa su consigna. Sus producciones responden a una estrategia y a una estética que coincide con una lÃnea de producción en la historia del cartel en Chile, siempre identificada con jóvenes creadores que le han dado un impulso a este género. Los antecedentes de esta forma de expresión visual se sitúan en los conflictos estudiantiles de los años 1960 que desembocaron en la Reforma Universitaria de 1968, y su desarrollo se vio fuertemente potenciado durante el periodo de presidencia de Salvador Allende.

Es posible establecer conexiones en la historia del cartel chileno entre los producidos por los movimientos estudiantiles a partir de 2005 y aquellos realizados entre 1970 y 1973, el periodo del gobierno de la Unidad Popular (UP), pues son éstos últimos un referente estético directo de la gráfica propuesta por los estudiantes. Volver al trazo, al gesto espontáneo, al dibujo, distanciarse de los programas computacionales es una cita evidente por parte de los jóvenes. Un emblemático en ese contexto fue conocido como «Estudiantes por Chile», cuyo nombre surgió de uno de los primeros carteles. ExigÃan cambios en la educación interna de la Universidad y también educación del paÃs. Este «primer cartel» (ver imagen) solo se componÃa de la frase en color rojo y posteriormente se le agrego un sÃmbolo, el texto rotulado remitÃa a la letrÃstica utilizada en el periodo de la UP, como las letras empleadas por la brigada muralista Ramona Parra y, también, en cierta medida, provenÃa de algunos carteles que utilizaron un tipo de letra que se constituyó a partir de una simbiosis entre la psicodelia y los alfabetos creados por el diseñador judÃo-norteamericano Ben Shahn, cuya manifestación más clara puede apreciarse en el logotipo del conjunto chileno de música folclórica Quilapayún, trabajo realizado por el cartelista chileno Vicente Larrea.

|

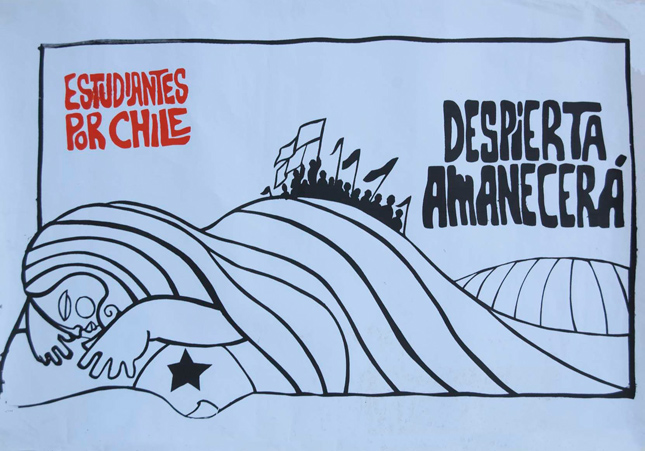

| Cartel realizado el año 2005 donde se aprecia algunos signos visuales del muralismo practicado por la Brigada Ramona Parra, como el tratamiento del gesto de la lÃnea y la imagen de la mujer. |

|

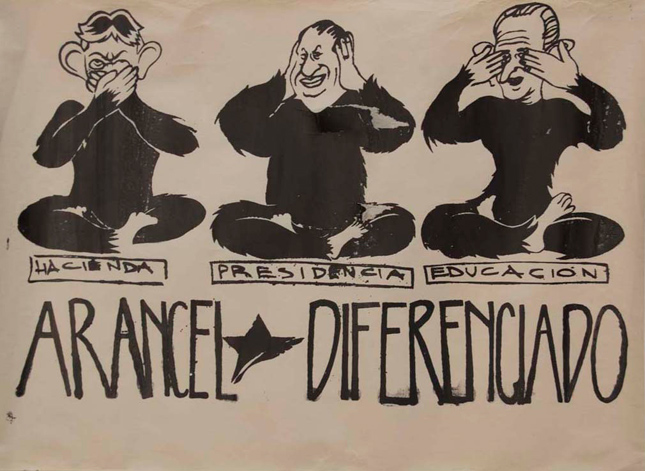

| Un tipo de imagen muy utilizado por los jóvenes diseñadores, ha sido el uso constante de la irreverencia y el rechazo a través del humor, utilizando destacadas figuras de la polÃtica nacional. (Estudiantes por Chile, serigrafÃa, 2005). |

El uso de la imagen irreverente, la utilización de códigos visuales reconocibles por todos, marcaron los inicios de un tipo de cartel marginal, iconoclasta, pero que da luces de los fenómenos del lenguaje visual en la contingencia y el apuro. Esto permite entender, valorar y poner en evidencia los mismos idearios de los jóvenes del mayo del 68 en Francia que los llevaron a desarrollar un tipo de carteles que también se enmarcan bajo los preceptos de aquella rebelión. Como indica Patricia Badenes: «la crÃtica social, el anonimato, el diseño esquematizado, el rechazo de ciertos códigos estéticos considerados burgueses, la fácil lectura de las escenas». Es curioso que, aunque hay un largo trecho entre estos trabajos, no solo se destacan por dar cuenta de un hecho social, también están cruzados por la espontaneidad, el derecho a expresión de una ciudadanÃa que recupera el espacio público como único lugar que le es propio. Â

|

| Cartel realizado por estudiantes de la carrera de Diseño de la Universidad de Chile, en el año 2010, utilizando nuevamente la técnica de la serigrafÃa. Se visualiza en el uso de imágenes más comunes al ciudadano, en este caso los pictogramas utilizados en la señalética del tránsito, indican al automovilista zona de colegio. |

La continuidad de este tipo de cartel prosiguió en los años siguientes. De esta manera, se pueden identificar algunos carteles realizados en el 2008 y 2010, manteniendo los mismos propósitos: unidad de los estudiantes frente a sus demandas, la expresión espontánea, un lenguaje desprovisto de formalismos, una tipografÃa del gesto y el descuido del oficio, enmarcado en una rebeldÃa frente al software y que también se puede configurar como un antecedente de un deconstructivismo tardÃo en el diseño chileno.

Frente a las nuevas movilizaciones estudiantiles de mediados del año 2011, se vuelve a reproducir un cartel con las caracterÃsticas indicadas, pero ahora este grupo de estudiantes de diseño se han hecho llamar Colectivo «Mano alzada». Esta forma de oposición a una tecnificación del diseño local, como se ha dicho anteriormente, caracterizado por un exceso del uso del software para la producción gráfica. Nuevamente opta por la expresión del trazo, del gesto, de la manualidad para la producción de los carteles, ello los ha llevado de nuevo a utilizar la serigrafÃa como modo de reproducción de los carteles.Â

|

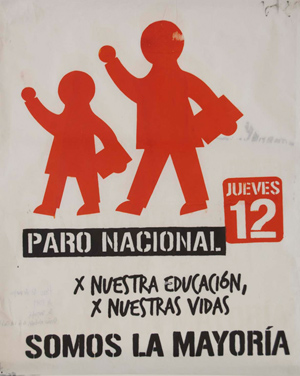

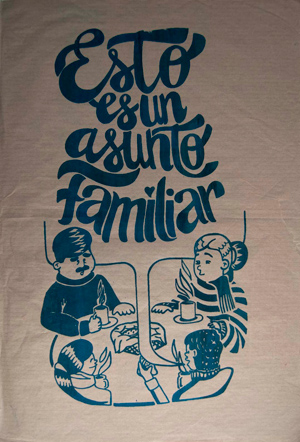

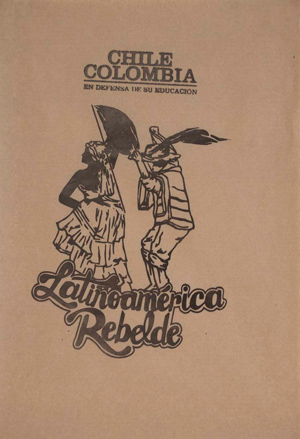

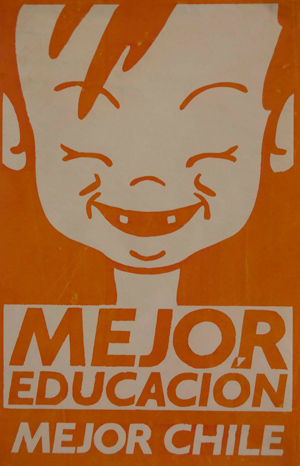

|  |

| El primer cartel que realizó el colectivo «Mano Alzada» para las movilizaciones del 2011 da cuenta de un uso de un concepto comunicativo que quiere cautivar y generar empatÃa y cercanÃa con los más afectados por la polÃtica educacional. Relega códigos más complejos de comprender reemplazándolos por una imagen más simple que alude directamente a los afectados en el endeudamiento educacional, la familia. (Colectivo âMano Alzada, serigrafÃa, 2011). |  | La solidaridad, la fraternidad otra caracterÃstica del cartel polÃtico, aquàse expresa apoyando a otros movimientos que aparecieron en ese momento en este caso en Colombia, haciendo causa común en defensa de la educación pública. (Colectivo Mano alzada, serigrafÃa, 2011). |

|

| Uno de los carteles más exitosos del Colectivo «Mano Alzada» representa la imagen del personaje de la literatura infantil chilena Papelucho, un ejemplo de una iconografÃa que no sólo incluye a héroes históricos sino, también, aquellos más simples y que representan una transversalidad en la sociedad chilena ya que es una figura que viene formando parte de las lecturas infantiles por varias generaciones. (Nicolás RamÃrez del Colectivo «Mano Alzada», serigrafÃa, 2011). |

La realización de los carteles con la técnica de la serigrafÃa no solo responde a la precariedad de los recursos económicos que manejan los alumnos sino que también da cuenta de una posición ideológica, una recuperación de lo artesanal, de lo manual; lo hecho a mano que simboliza se emparentó con lo realizado por los movimientos juveniles chilenos de la Reforma Universitaria de 1968. Ahora, los carteles comenzaron una nueva etapa caracterizada por una estrategia, convirtiéndolo en un producto de regalo, la mayorÃa de las veces no se pego en los muros, se repartÃa en las marchas estudiantiles, para asà lograr el objetivo de su permanencia más allá del muro: «pensar en algo que la gente no fuera a ver y botarlo a la basuraâ¦pensamos en que los diseños de los afiches, tenÃan que ser algo que a la gente le gustara y quisiera llevárselo a su casa», en palabras de Danae Catalán, alumna de la Carrera de Diseño Gráfico y miembro del Colectivo «Mano alzada».

Asàla utilización de estos carteles, como indica Danae Catalán: «fue como el preámbulo a querer decir algo más, porque era como decir, la lucha es de todos, entonces era como señalar que esto no es solamente de la carrera de Diseño o de la Universidad de Chile, sino era de todos, por eso se piensa también en no firmar los afiches, como no hacerlo propio.»Â

La primera generación la del 2005 se mantuvo bajo el alero de fórmulas y esquemas ya predicados, pero reflejando un imaginario visual que avizoraba rupturas definitivas con la manera de politizar dicho cartel. Sin embargo la segunda generación la del 2010 formula cambios estructurales como la función de un cartel más comprometido con el ciudadano, con la familia o, como dice, nuevamente, Danae Catalán: «hacer del problema, algo familiar, algo que la gente quiera hacerse parte de ello porque le toca directamente». Este cartel ha venido a significar en el contexto de las movilizaciones y protestas, el deseo de darle una expresión más cercana a sus propias inquietudes, que finalmente se formalizarÃan en los eventos del 2011. En este grupo se aprecian ciertas convergencias y divergencias del cartel tanto con el proceso creativo (la creación colectiva-la autorÃa individual), lo territorial (el muro-el obsequio) y la ficción (el idealismo-la contingencia polÃtica), también estando presente el concepto de ciudadanÃa ya instalado, separado de pueblo, concepto que en el espacio de la historia polÃtica local, se enlaza con los discursos de la izquierda chilena. El uso de las estrategias de comunicación, desde las redes sociales hasta el cartel fue capturar la atención del ciudadano a través de la emisión de mensajes, lo instalaran como actor, retomando su protagonismo que modela el entorno, que habilita en su accionar lo público, a sus necesidades sociales, polÃticas y culturales, finalmente la lucha permanece, la lucha continua.Â

|

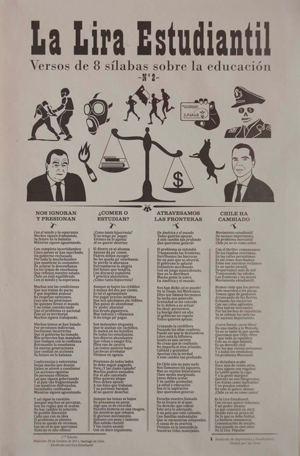

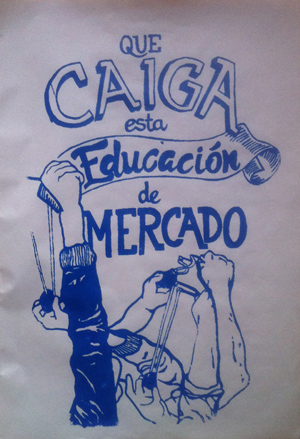

|

| Este es otro ejemplo del cartel realizado por jóvenes estudiantes de la carrera de Diseño de la Universidad de Chile. Se recurre a una imagen histórica como lo fueron las Liras Populares, conocidas también como «Literatura de cordel» y que eran un medio de expresión popular en los inicios del siglo XX. En este caso se apela a su formato, cambiando la iconografÃa por referentes locales. | Otro cartel donde se puede apreciar algunos signos del decontructivismo tipográfico como es el uso de distintas fuentes para la construcción del texto, todas ellas rotuladas. Sin embargo, se reconocen sus relaciones con las fuentes tradicionales como el uso de serif, display y script. (Colectivo «Mano Alzada», serigrafÃa, 2011). |

Para saber más:Â

Badenes Salazar, P.: La estética en las barricadas, mayo del 68 y la creación artÃstica, Castellón, Universitat Jaume I, 2006.

Vico, M.; Osses, M.: Un grito en la pared, Psicodelia, compromiso polÃtico y exilio en el cartel chileno, Santiago de Chile, Ocholibros ediciones, 2009.

Mauricio Vico, de profesión Diseñador, Lic. Historia del Arte U. de Chile, Licenciado en Estética UC, actualmente doctorando en Investigación de Diseño U. de Barcelona. Ha realizado clases en diferentes universidades chilenas. Es académico e investigador del Departamento de Diseño de la U. de Chile. Ha dictado conferencias en  universidades nacionales y extranjeras;Universidad de Palermo, Bs. Aires, Argentina, University of Art and Design Helsinki, Finlandia, Escuela de Diseño, La Habana, Cuba, Universidad del Azuay Ecuador, U. de Barcelona, España.

Mauricio Vico, de profesión Diseñador, Lic. Historia del Arte U. de Chile, Licenciado en Estética UC, actualmente doctorando en Investigación de Diseño U. de Barcelona. Ha realizado clases en diferentes universidades chilenas. Es académico e investigador del Departamento de Diseño de la U. de Chile. Ha dictado conferencias en  universidades nacionales y extranjeras;Universidad de Palermo, Bs. Aires, Argentina, University of Art and Design Helsinki, Finlandia, Escuela de Diseño, La Habana, Cuba, Universidad del Azuay Ecuador, U. de Barcelona, España.

|

El cartel polÃtico del gobierno de Salvador Allende (1970-1973)*

La gráfica popular en las manifestaciones de protesta

Green Patriot. Diseño gráfico para la sostenibilidad

Teresa Sdralevich: el cartel como cortocircuito visual

Diseño y activismo.

Un poco de historia

El problema de la libertad.

Sobre diseño y activismo

Diseño gráfico y reivindicación

Prou Soroll

(Basta de ruido)

Manifiesto First Things First 2000

Diseño activista por un mundo sostenible